しおせミュージアム

過去の人々の足跡、思いが詰まった歴史というスパイスを感じていただくことで、いつもお召し上がりいただいている和菓子がちょっと美味しくなるかもしれません。

林浄因に代表される塩瀬の林一族は、林和靖、林宗ニ、林諸鳥など今でも日本史の教科書に見られる通り、日本文化醸成に多大な貢献をいたしました。禅宗文化と密接であった林一族はまた、文字をおこしてその成り立ちを連綿と綴ってまいりました。

史実に基づき、資料を整理し、塩瀬の歴史、和菓子の歴史をまとめることは、和菓子業界のみならず、日本の文学史、日本史の背景を知る上でも非常に大切なことであるとひとえに感じ、ここにしおせミュージアムとしてストーリーをまとめることといたしました。

ちょっとしたコーヒーブレイクに。お飲み物を片手に、ぜひミュージアムに訪れて頂けましたら幸いです。

※しおせミュージアムはオンラインコンテンツです。下記フロアマップをクリックしコンテンツをお楽しみください。

【しおせミュージアムの見方】

フロアマップより順路に沿って年代をクリックすると、その年代に関連する出来事が表示されます。歩くのに疲れたら是非休憩室やカフェでひとやすみください。またミュージアムの最後にはショップも併設しておりますので是非お越しください。

しおせミュージアム 記事一覧

1.千利休と塩瀬袱紗

お茶と織部饅頭、そして塩瀬袱紗。この紫の袱紗は現在の塩瀬のイメージカラーにもなっています。 これまで饅頭にフォーカスして林一族の足跡を追ってきました。 一方で、林一族は両足院の禅僧としての一面も持ちます。その禅僧文化は茶会を通して、点心としての和菓子の発展を促してきました。 塩瀬においても茶道とのかかわりは深く、現在茶道で一般的な袱紗、その正式名称は実は塩瀬袱紗といいます。 この塩瀬袱紗を開発したのが林宗味(りんそうみ)でした。桑田忠親編「茶道辞典」には次のように記載があります。 「林宗味(はやしそうみ)桃山時代の商人。京都烏丸に住む。塩瀬林逸の子孫に当る。紹絆の子。饅頭屋を業とし、秀吉の寵愛を蒙り、宮中にも嘉納された。塩瀬羽二重の袱紗を創業し、世に知られた。茶を利休に学び、利休の孫女を娶るという。」 昭和59年、塩瀬34代川島英子と袱紗商の宮井株式会社の武村氏が対談し、塩瀬の袱紗について触れた内容が社内報「みやび」12月号に掲載されましたのでここにご紹介いたします。 「林宗二の孫の代宗味は千利休の孫娘則を妻にした茶人で、お吟さまは義理の叔母、わび茶に一生を徹した元祖宗旦は義理の兄で表三世になった人でもあります。現在、茶帛は各流派により多少の違いもありますが、その多くは塩瀬地が用いられています。 茶帛紗寸法は、利休の頃五寸四方程でありましたが、茶頭として小田原に出陣する時、秀吉に従って旅立つ利休に、妻の宗恩がその四倍大ほどの袱紗を縫い、薬を包んで贈ったところから、この袱紗の方が面白いということで使用される様になった。 一般に茶袱紗は”ふきもの“として使用されますが、この場合は”つつみもの“として使ったことになります。また茶碗を受けたり、香合、拝見物などの下に敷く時に使う”しきもの“として使う出し袱紗もあります。宗味は、宗恩の袱紗を仕立方等で工夫改良し、塩瀬地を紫に染めて売出し、これが塩瀬袱紗であります。当時茶人間で好評を博し、その銘は「藤潟」と云い、 宝井其角の死後刊行された遺稿集『類柑子』に、「藤潟や塩瀬によするふくさ貝」、また川柳子は「服紗にも饅頭ほどのうまみあり」と、塩瀬の袱紗を饅頭同様に賞讃しています。」 紫色の高貴な色合いは、現在の塩瀬のブランドカラーとしても用いられており、紙袋や箱、サイトデザインの根幹として使われています。 お店に立ち寄られた際は、是非この紫の袱紗のイメージがどこで使われているかチェックしてみるのも面白いかもしれません。 →次のストーリーへ

2.着物で有名な塩瀬生地の由来

現在「塩瀬」でキーワード検索をすると、着物の塩瀬生地が多数ヒットします。それほど一般的に普及した塩瀬生地。実はこの塩瀬生地、宗味の塩瀬袱紗が由来となっています。 明治45年(1907)刊行された久保田米倦著の『茶の湯の心得』によれば 「服紗、羽二重絹、又は塩瀬絹にして雪吹は九寸四分、九寸五分に一尺、又は一尺五分に一尺一寸にても宜ろし。現今一般に用ゆる服紗は鯨にて縫上げ、寸法竪七寸五分横七寸、又古の帛紗は大の方鯨にて縫上げ竪四寸五分横四寸、小の方竪三寸五分横三寸也。 男子は紫或は松葉色を用ゐ、林輸靖(和靖の誤り)女子は緋色を用ゆ。の末孫にて、栄西禅師(龍山徳見の誤り)に随従して来朝し、日本に帰化し奈良に住し、姓を塩瀬と称して(後の代に変わった)足利氏の時代に饅頭をひさぎ居りしが、それより後京都鳥丸三条の南に移り、当時の人を塩瀬九郎右衛門と称し、猶ほ饅頭をひさぎ居りその町名を饅頭屋町と称す。 この家より分家していでたるもの、江戸日本橋に出店し、徳川氏の饅頭の御用を聞き、殊に芝増上寺の黒本尊に献ずる饅頭を調達したのである。この家にて帛紗を製造したるを以て塩瀬帛紗の称あり、当今羽織地に見る塩瀬織といへるは是から来たのである。」 と掲載されています。 江戸時代、「江戸買物獨案内」「林氏塩瀬山城博来記」に紹介されているとおり、京都塩瀬最後の人、塩瀬九郎右衛門の時代には塩瀬は袱紗屋も営んでおり、袱紗として包みものにも対応していた丈夫な折り方、そして紫色の塩瀬の生地は後に着物生地として広がっていくことになったのです。 →次のストーリーへ

1.饅頭の由来と諸葛孔明

中国 成都 三国志の聖地武侯祠の風景 日本人が慣れ親しんだ、甘い小豆餡がはいったふかふかの饅頭。一口食べれば思わず笑顔がこぼれます。この饅頭。はじまりはどのようにして生まれたのでしょうか。そして、よくよく見ると、饅頭には頭の漢字が使われています。いったいなぜ。 饅頭の由来は実は諸葛孔明までさかのぼります。英雄諸葛孔明と饅頭。一体どのような関係だったのでしょうか? 諸葛孔明(181-234)と言えば三国志の時代。日本では卑弥呼の時代です。現在の武漢から西に400キロ。そこに諸葛孔明が生まれ育った襄陽(じょうよう)があります。南北に漢水という大河が流れ当時の中国の真ん中に位置し、軍事的な要所として襄陽は取ったり取られたりが繰り返されていました。孔明が生きた時代はまさに戦いの時代だったのです。 劉備が孔明を獲得する為、三顧の礼が行われた「三顧堂」の近くには諸葛孔明が耕したとされる田んぼが残されており、当時麦や稲が耕されていました。清の雍正帝(ようせいてい)の時代の書物「古今図書集成百科事典」により小麦は紀元前から耕されていたことがわかっており、また同じく紀元前殷の時代には青銅製の蒸器が存在しています。小麦があり蒸し器があり、孔明の時代には饅頭が作りだせる環境が整っていたことになります。 400年続いた漢王朝が倒れようとする動乱のさなか、劉備のブレーンとなった孔明は天下三分の計、すなわち国を3国に分け、その中の蜀を治めようと考えました。現在の四川省のあたりが蜀にあたります。 ある時、孔明は南部遠征の帰り、濾水(ろすい)という川が氾濫し帰るに帰れない状況となってしまいました。この時の出来事について孔明の歴史が書かれている書物「諸葛亮集」に記載があります。 孔明の軍が南方を平定し帰る際に強風が吹き荒れ、濾水が氾濫。地元の門番に尋ねると、この地は蛮地で邪気が多く、49人の首を切り、祀るという言い伝えがあるとのことでした。しかし孔明は自分の部下を殺すことが忍びなかった。その代わりにと小麦をこね、牛と羊の肉をいれ、人の頭の形として川に祀りました。翌日氾濫は収まり、孔明とその部下は無事に濾水を渡ることができたのでした。(49の数字の意味合いは、日本でも49日と言いますが、仏教において亡くなった人が次の生をうけるまでの中間の期間を意味する数字です。)古代中国の儀式では牛や羊の頭が供えられたという古事があり、孔明もその古事を取り入れたと考えられています。 孔明がこの饅頭のもとになったものを作った際はまだ名前がありませんでしたが、のちに三国志のもとになった羅漢中作「三国演義」で転載される際に、蛮地で作った蛮人の頭という意味で蛮頭と表現されるようになりました。実は中国ではこの「蛮」と「饅」という字は同じ「マン」という発音です。その後、蛮頭は供えた後、食べるようになったことから饅という字が当てられ、饅頭「マントウ」という言葉が広がっていくことになったのです。 諸葛孔明が残した饅頭は後に点心となって広まり、各地に点心街が作られました。現在の杭州市には宋の時代より続く点心街が存在します。この点心街へと物語は続いていくのです。 →次のストーリーへ

2.饅頭と杭州市の点心街

杭州市西湖の風景 諸葛孔明が残した饅頭は後に点心となって広まり、各地に点心街が作られました。点心とは僧侶が長いお経を読む間に少し食べるおやつのこと。そのおやつははじめ一点と呼ばれましたが後に一点に心を込める意味合いで点心と呼ばれるようになりました。 現在の杭州市には宋の時代より続く点心街が存在します。塩瀬始祖の林浄因のおじいさんはこの点心街で宋の時代饅頭屋を営んでいました。 昭和63年11月、日本テレビで嵐山光三郎氏がレポーターとなった「謎学の旅-追跡日本最古のまんじゅう物語」が放映され、嵐山光三郎氏と塩瀬34代川島英子がこの杭州市の点心街を訪れました。現地杭州大学の林正秋教授への取材によると、宋の時代には饅頭は二種類あり、一つは小麦だけで中になにも入っていないもの。もう一つは中に肉がはいっているものの二つでした。林浄因が日本に行って初めて小豆が入った甘い餡を入れるまで、小豆を入れた甘い饅頭というのはそれまで中国にはなく、林浄因のオリジナルの発明品だったということができる、ということがこのとき明らかになったのです。 林浄因が日本で小豆餡入りの饅頭を生み出した背景には、饅頭に慣れ親しんだふるさとの環境がありました。 この宋朝時代(960-1279)は中国において生産の拡大と生活の向上の時代でした。揚子江のデルタ地帯では農業が発達し、特に稲麦の二毛作技術が進み、茶の栽培も盛んになって飲茶は日常の風習となっていました。その一方宋末期には野性の国の元に滅ぼされ、民族戦の混乱による社会不安に巻き込まれました。それを逃れて帰国する日本留学生も多くなり、また亡命してくる文化人もありました。その中に日本からの留学僧竜山徳見と宋人林浄因の姿があったのです。 饅頭の物語はこの二人へと続いていきます。 →次のストーリーへ →ちょっと寄り道(もっと詳しく知りたい人へ)

もっと詳しく知りたい方へ)林和靖という人

杭州 西湖の夜景 饅頭の発祥について塩瀬饅頭が一般化した理由の一つとして、林和靖の存在が挙げられます。林和靖は塩瀬初代林浄因の先祖にあたり、中国でも有数の詩人で、日本文学会にも多大な影響を及ぼした人物でした。 彼は杭州西湖の北の小島孤山に隠棲し、「つねに曰く鶴を子とし、梅を妻とするとかや」(田宮仲伸「愚雑俎」)というように、鶴と梅をこよなく愛し、その日本人の好みに合ったストーリーは、詩題にも画題にもよく取り上げられました。 林羅山の「梅村載筆」や西鶴の「日本永代蔵」松尾芭蕉の「野ざらし紀行」、横山大観の「放鶴」(明治四五年)等多くの作品のモチーフになりました。 また、幕府の御用絵師によって江戸城内のふすまにも林和靖が描かれていました。林和靖が描かれた江戸城の中奥(将軍の公邸)は「和靖の間」と呼ばれ、維新直後の明治政府には「林和靖間所」という職制があり、旧議奏商量の事務がこの間で行なわれたといいます。(明治元年3月8日に置き、宮中の林和靖の間に出仕し、旧議奏商量の事務を管せしめたる職。同年4月21日に廃されたり) 古文書に塩瀬の記載がある際は林浄因と共に林和靖の名前が出てくることも多く、塩瀬饅頭の遠祖は林和靖だということが人々の間で理解されていたことが伺えます。 以上見てきたように林和靖の末裔ということで浄因の奈良饅頭、そして林一族は話題として十分なアピール力があったということができるのです。 林浄因を親しみをもって作られた創作と思われる話も伝わっています。 (饅頭博物誌(松崎寛雄著)より) 奈良饅頭の繁盛を妬んだ同業が「成り上がりの饅頭屋」というと、浄因は「イエ、先祖は摂津守多田満仲」と答えて返したというものです。源満仲(912~97)は源氏の祖、大江山鬼退治の源頼光の父であり、まんじゅうと満仲という名前を掛けたシャレでありました。とっさにこのような切り替えしができたというような親しみがわくような人物であったということでしょうか。 林和靖、林浄因がともに日本人に広く受け入れられていたということが伺えるエピソードでした。 →次のストーリーへ

1.京都「塩瀬」と饅頭屋町の誕生。信長、光秀、秀吉、そして家康と

秋の建仁寺 林家は後に奈良と京都に分かれ、京都の一族は塩瀬を名乗るようになりました。この京都の一族が饅頭屋を商っていた場所は今でも「饅頭屋町」という地名として現在の地図でも確認することができます。 中世の京都では、道路を挟んだ両側の店舗が結束し、町を構成したといいます。町内の構成員を町衆や町人といい、中世後期になると、町衆は町内に家を持ち、当番制の世話役を行うといった一定の義務と権利を持って町の防衛も行ったというのです。応仁の乱以後は、こうした町が集まって町組(ちょうぐみ)が結成され、自治的な性格を強めました。町組の運営に当たった町衆は、酒屋や土倉(どそう)といった財力のある商工業者で町組は大きな力を持つようになるのです。 このころになると京都塩瀬北家の饅頭屋の周辺に饅頭屋町と呼ばれる町が現れました。戦後の区画整理でなくなってしまいましたが、戦前の地図「京都市の地名」という本で確かめてみると、饅頭屋町は現在でいうところの住所「京都市中京区烏丸通三条下ル」、南北に通る烏丸通りを挟む両側の町であったことがわかります。三井住友銀行があった場所が塩瀬の屋敷跡です。天正15年(1571)の「饅頭町文書」によれば西側に23戸、東側に14戸の家並みが認められます。こうした店舗が結束し生活共同体となったのです。 時は流れ、織田信長が天下統一に乗り出し、明智光秀が信長の重臣となっていたころ、光秀は京都奉行を務めて行政手腕を発揮していました。じつはこの饅頭屋町も明智光秀の管轄でした。制度が発せられる度発行される布告「信長布告」「銭ノ制定」「明智光秀ヨリ三日以内に田地指出スベシ」といった文書を、饅頭屋町の町衆であった塩瀬が受け取っていました。こうした布告(発令書)の類も、書簡として保存されています。 塩瀬は饅頭を信長や光秀に献上し、さらに豊臣秀吉にも塩瀬饅頭は好まれていました。両足院所蔵の古文書「林和靖氏、浄因」の項では、一族の林紹絆(しょうはん)が中国に渡り製菓を学んだあと、日本に帰り塩瀬村に住んで姓を塩瀬と改めたこと。その後、子孫の道徹、林宗味の代に、太閤秀吉の寵愛を受け、出入りを許された」ということが記録されています。 この京都塩瀬が信長や秀吉と親交を深めていた頃、奈良の塩瀬は徳川家康と親交を深めました。その時の奈良塩瀬の当主、林宗二(そうに)は林浄因の7世の孫で「南都名産文集」に見られるとおり奈良に店を構え本饅頭を徳川家康に献上し、ゆくゆくは江戸幕府御用として塩瀬が抜擢されるまでになります。 このように、塩瀬は信長、光秀、秀吉、そして家康と、戦国時代から天下統一へと向かう時代の主役たちと交差しながら生きてきたのでした。 →次のストーリーへ

1.饅頭伝来 二人の男の物語

京都建仁寺の風景 日本の饅頭ここに始まる。歴史的道しるべを打ち立てた二人の人物がいました。一人は龍山徳見(りゅうざんとっけん)禅師、もう一人は名を林浄因(りんじょういん)といいました。 龍山徳見は下総の人で、幼いころは鎌倉寿福寺に従事。嘉元3年(1305)に元に渡って臨済の宗学を学び、貞和5年(1349)に帰国しました。出国時22歳だった彼は66歳になり、足利直義(1306-52)に命じられて建仁寺35世に、また足利尊氏(1305-58)の乞いに応じて南禅寺24世、天竜寺6世となり、公・武・庶あらゆる階層の尊敬を受けた人物でした。1358年足利尊氏が亡くなった際には遺骸の棺の蓋を閉じる役目も担いました。 龍山徳見禅師肖像画 40年ほどの留学の中で、徳見の人柄と見識にこころを打たれた浄因は、彼に対する思いが非常に強く、二人の仲は浅からぬものであったと伝えられます。 彼らの来日は、日本の教科書の基礎資料ともなっている「園太暦(えんたいりゃく)」や浄因の子以倫が記した「黄籠十世録」から1349年と判明しており、この年を塩瀬では設立の年としています。 彼らが来朝したころの日本は南北朝時代で、足利尊氏が征夷大将軍となっていました。この時代の元と日本の関係は「弘安の役」によって険悪な情勢であったとされますが、禅僧の語録等によると日元間の通行は頻繁であったようです。 「日華文化交流史」には中国からの入元僧の足跡が記されており、中でも龍山の項には、 「我が国の饅頭は入元僧の一員であった龍山徳見の伝えたものだと言われている。龍山徳見の在元中の俗弟子に林浄因というものがあって、徳見が帰朝する際にこれに従って来朝し、後に氏を塩瀬と改め、奈良に住して中国風の饅頭を制し奈良饅頭といったが、これがのちの京都烏丸の塩瀬の祖である」 と述べられています。 林浄因肖像画 浄因は当時尊氏と直義との間で政情不安があった京都を避け、離れた仏都奈良二条の林小路に居を定めました。当時の奈良は仏都であるとともに、食糧、生活用品、武具等の商工業の座が80もあって経済活動も盛んであり、また帰化人も多く住んでいました。浄因はこの地で商いを始めたのです。 「日華文化交流史」によれば当時の禅宗寺院は宗教学問だけでなく、上流階級の社交場となっており、栄西禅師が宋から茶飲みを伝え「喫茶養生記」を記して以来、修禅の際の睡魔を除く方法として、また養生の術として喫茶の風習が広まっていた時代でした。唐様の茶会や茶寄合と称して多数の人が会合したり様々な催しが流行しました。 「喫茶往来」「禅林小歌」によると、茶会ではまず点心がふるまわれました。この点心は柿や栗の干したものや小麦粉に米粉をこねて蒸した羹や麺が中心で、小豆も赤飯にしたり汁物にして食べていました。 この時、林浄因は奈良で中国のマントウにヒントを得て「饅頭」づくりを始めました。肉や油の入ったものでは禅僧には適さない為、小豆を煮詰めて甘葛の甘味と塩の味を加えて餡を作り、これを皮で包んで蒸上げ、餡入りの饅頭として卸したのです。甘葛煎(あまずらせん)とは蔓甘茶を原料とし、茎の汁をとり煎じて食物に甘味をつけるもので砂糖が普及しはじめる以前の甘味料でした。 徳見の手伝いもあり当時は薬として一般には手に入らなかった甘味と宮中で出会い、これが今日日本人がよく知る、初めての甘い餡、初めての饅頭となりました。浄因の饅頭は奈良で売り出された饅頭だったので、「奈良饅頭」と呼ばれ、小麦の発酵した香り、ふわふわとした皮の柔らかさ、艶やかさ、そして小豆餡のほのかな甘さなど、饅頭は当時としては画期的なお菓子で、大好評を得たのでした。 この出来事について、「南都名産文集」には...

1.江戸へ向かった塩瀬、将軍家御用達となる

京都で饅頭屋が繁盛する一方で、その塩瀬一族より江戸に下り、新たに塩瀬饅頭ののれんを構えた人物がいました。その名は、宗需(そうじゅ)といいました。両足院所蔵の古文書「林和靖氏、浄因」の項に、宗味の後代宗需の一族が江戸に進出したことが書かれています。 また、「饅頭街累代先亡各霊」の項には、江戸塩瀬の先祖である宗需が万治二(1659)年3月10日に死亡と書かれています。宗需が亡くなったのが、一六五九年とあるので、当然、それ以前に塩瀬は江戸でまんじゅう屋を営んでいたことがわかります。 1600年代は、大店がたくさん江戸に進出していた時期でした。例えば、平成11(1999)年に閉店してしまった東急百貨店日本橋店の前身であった白木屋が、大村彦太郎によって寛文二(1662)年に江戸で創業し、小問物商から大呉服店となり、町人から大名・大奥までをも顧客とした大店として成長していったのです。 また、商人の三井高利が伊勢松坂より江戸へ進出し、後に三越となる呉服店越後屋を江戸日本橋に開いたのも、延宝元(1673)年でした。やがて日本橋通りの西側一帯は大きな商店がならぶ繁華街となりました。 1600年代は、人や物が一気に江戸に集中していった時代でした。こうして塩瀬は、引き続き京都で商い続ける者と、新たに江戸で商いを始める者とに分かれたのです。 江戸時代後期、文化・文政の頃に、塩瀬五左衛門という当主がいました。塩瀬に養子に入り、当主となって大いに繁盛させた人物でした。詳しくは他のストーリーで述べますが、彼が記した『林氏塩瀬山城伝来記』(1838年)によると、江戸に下った塩瀬は、徳川将軍家御用達であるとともに、その菩提寺である芝・増上寺の黒本尊(くろほんぞん)の御用を承っていたことがわかります。 さて、江戸塩瀬のお菓子を通じて当時の江戸の文化に触れてみましょう。 →次ページへ

1.明治の塩瀬は新菓の親玉

「風俗画報」100号記念号(明治28年) より 歌舞伎座柿色三枡格子と興奮する江戸の客席。当時塩瀬の引幕が宣伝となり袖ヶ浦最中が飛ぶように売れました この時代のタイトルに〇〇〇とつけたのは、安定した江戸時代と異なり、激動の時代であった明治を生き抜いた明治塩瀬は、洋菓子含めて色々なお菓子の可能性にチャレンジし、特定のお菓子のタイトルを付けられなかったこと、そしてビリヤード場の経営にも携わっていたことからビリヤードの球をもじったというのがいきさつです。 さて、明治の塩瀬について、宮内庁御用達の歴史(倉林正次監修)に記載があります。 宮内省ご用達許可書制度の発足は明治24年のことで、一覧表に明治32年菓子商仁木準三と書かれており、菓子商としては風月堂の米津恒二郎氏と並んで最初である(仁木は明治2年より、江戸時代より引き続き城中へ出入りしていた)と記載されています。 また当時の塩瀬は新聞にもよく広告を出しており、新たなお菓子を宣伝し、その数も多く独創性もあったことから「新菓の親玉」と新聞でも称されました。 当時の朝日新聞、読売新聞を見ると塩瀬の広告を度々目にすることができます。例えば、明治19年には「珈琲落雁」を、25年には「柿餡のかすていら」と鉄道旅行や船旅に便利な「碁石型の瓦せんべい」を。26年には役者の「紋入りゆひわせんべい」を、27年5月には道明寺製「幕の内」、同年7月には「吉備団子」、11月には「カステラ製奉天麩」。28年1月には分捕つや絹と容器を砲丸に模した「北京落雁」。2月には「なぞなぞ一口最中」を発売し、「新菓の親玉」と称されました。 また、明治24年、現在の塩瀬でも取り扱う袖ヶ浦最中を発売しました。柿色三枡格子の意匠を用いた最中は九代目市川団十郎に銘を受けたもので明治28年に歌舞伎座で「暫」が演ぜられたとき、巨大な袖の柄の縁で引幕をおくると、それがまた宣伝となって最中が売れるということもあり、団十郎最中と称されて、餡詰め要因として女子20人を募集するようなこともありました。(朝日新聞、読売新聞より) こうして、各々明治の新聞記事に見られるようにこの時代の塩瀬は、コーヒーやカステラ、旅に芝居に戦勝などといった新しいテーマのデザインや題材を取り込み、新聞といったメディアを通じて発信していったのでした。 「福沢手帖」福沢諭吉教会 第166号 明治数寄屋河岸塩瀬 前坊 洋氏 寄稿記事参考 →次のストーリーへ

【古代 ~宋】諸葛孔明と饅頭 記事一覧

饅頭の由来は実は諸葛孔明までさかのぼります。英雄諸葛孔明と饅頭。一体どのような関係だったのでしょうか?古代中国の時代にフォーカスします。

1.饅頭の由来と諸葛孔明

中国 成都 三国志の聖地武侯祠の風景 日本人が慣れ親しんだ、甘い小豆餡がはいったふかふかの饅頭。一口食べれば思わず笑顔がこぼれます。この饅頭。はじまりはどのようにして生まれたのでしょうか。そして、よくよく見ると、饅頭には頭の漢字が使われています。いったいなぜ。 饅頭の由来は実は諸葛孔明までさかのぼります。英雄諸葛孔明と饅頭。一体どのような関係だったのでしょうか? 諸葛孔明(181-234)と言えば三国志の時代。日本では卑弥呼の時代です。現在の武漢から西に400キロ。そこに諸葛孔明が生まれ育った襄陽(じょうよう)があります。南北に漢水という大河が流れ当時の中国の真ん中に位置し、軍事的な要所として襄陽は取ったり取られたりが繰り返されていました。孔明が生きた時代はまさに戦いの時代だったのです。 劉備が孔明を獲得する為、三顧の礼が行われた「三顧堂」の近くには諸葛孔明が耕したとされる田んぼが残されており、当時麦や稲が耕されていました。清の雍正帝(ようせいてい)の時代の書物「古今図書集成百科事典」により小麦は紀元前から耕されていたことがわかっており、また同じく紀元前殷の時代には青銅製の蒸器が存在しています。小麦があり蒸し器があり、孔明の時代には饅頭が作りだせる環境が整っていたことになります。 400年続いた漢王朝が倒れようとする動乱のさなか、劉備のブレーンとなった孔明は天下三分の計、すなわち国を3国に分け、その中の蜀を治めようと考えました。現在の四川省のあたりが蜀にあたります。 ある時、孔明は南部遠征の帰り、濾水(ろすい)という川が氾濫し帰るに帰れない状況となってしまいました。この時の出来事について孔明の歴史が書かれている書物「諸葛亮集」に記載があります。 孔明の軍が南方を平定し帰る際に強風が吹き荒れ、濾水が氾濫。地元の門番に尋ねると、この地は蛮地で邪気が多く、49人の首を切り、祀るという言い伝えがあるとのことでした。しかし孔明は自分の部下を殺すことが忍びなかった。その代わりにと小麦をこね、牛と羊の肉をいれ、人の頭の形として川に祀りました。翌日氾濫は収まり、孔明とその部下は無事に濾水を渡ることができたのでした。(49の数字の意味合いは、日本でも49日と言いますが、仏教において亡くなった人が次の生をうけるまでの中間の期間を意味する数字です。)古代中国の儀式では牛や羊の頭が供えられたという古事があり、孔明もその古事を取り入れたと考えられています。 孔明がこの饅頭のもとになったものを作った際はまだ名前がありませんでしたが、のちに三国志のもとになった羅漢中作「三国演義」で転載される際に、蛮地で作った蛮人の頭という意味で蛮頭と表現されるようになりました。実は中国ではこの「蛮」と「饅」という字は同じ「マン」という発音です。その後、蛮頭は供えた後、食べるようになったことから饅という字が当てられ、饅頭「マントウ」という言葉が広がっていくことになったのです。 諸葛孔明が残した饅頭は後に点心となって広まり、各地に点心街が作られました。現在の杭州市には宋の時代より続く点心街が存在します。この点心街へと物語は続いていくのです。 →次のストーリーへ

2.饅頭と杭州市の点心街

杭州市西湖の風景 諸葛孔明が残した饅頭は後に点心となって広まり、各地に点心街が作られました。点心とは僧侶が長いお経を読む間に少し食べるおやつのこと。そのおやつははじめ一点と呼ばれましたが後に一点に心を込める意味合いで点心と呼ばれるようになりました。 現在の杭州市には宋の時代より続く点心街が存在します。塩瀬始祖の林浄因のおじいさんはこの点心街で宋の時代饅頭屋を営んでいました。 昭和63年11月、日本テレビで嵐山光三郎氏がレポーターとなった「謎学の旅-追跡日本最古のまんじゅう物語」が放映され、嵐山光三郎氏と塩瀬34代川島英子がこの杭州市の点心街を訪れました。現地杭州大学の林正秋教授への取材によると、宋の時代には饅頭は二種類あり、一つは小麦だけで中になにも入っていないもの。もう一つは中に肉がはいっているものの二つでした。林浄因が日本に行って初めて小豆が入った甘い餡を入れるまで、小豆を入れた甘い饅頭というのはそれまで中国にはなく、林浄因のオリジナルの発明品だったということができる、ということがこのとき明らかになったのです。 林浄因が日本で小豆餡入りの饅頭を生み出した背景には、饅頭に慣れ親しんだふるさとの環境がありました。 この宋朝時代(960-1279)は中国において生産の拡大と生活の向上の時代でした。揚子江のデルタ地帯では農業が発達し、特に稲麦の二毛作技術が進み、茶の栽培も盛んになって飲茶は日常の風習となっていました。その一方宋末期には野性の国の元に滅ぼされ、民族戦の混乱による社会不安に巻き込まれました。それを逃れて帰国する日本留学生も多くなり、また亡命してくる文化人もありました。その中に日本からの留学僧竜山徳見と宋人林浄因の姿があったのです。 饅頭の物語はこの二人へと続いていきます。 →次のストーリーへ →ちょっと寄り道(もっと詳しく知りたい人へ)

もっと詳しく知りたい方へ)林和靖という人

杭州 西湖の夜景 饅頭の発祥について塩瀬饅頭が一般化した理由の一つとして、林和靖の存在が挙げられます。林和靖は塩瀬初代林浄因の先祖にあたり、中国でも有数の詩人で、日本文学会にも多大な影響を及ぼした人物でした。 彼は杭州西湖の北の小島孤山に隠棲し、「つねに曰く鶴を子とし、梅を妻とするとかや」(田宮仲伸「愚雑俎」)というように、鶴と梅をこよなく愛し、その日本人の好みに合ったストーリーは、詩題にも画題にもよく取り上げられました。 林羅山の「梅村載筆」や西鶴の「日本永代蔵」松尾芭蕉の「野ざらし紀行」、横山大観の「放鶴」(明治四五年)等多くの作品のモチーフになりました。 また、幕府の御用絵師によって江戸城内のふすまにも林和靖が描かれていました。林和靖が描かれた江戸城の中奥(将軍の公邸)は「和靖の間」と呼ばれ、維新直後の明治政府には「林和靖間所」という職制があり、旧議奏商量の事務がこの間で行なわれたといいます。(明治元年3月8日に置き、宮中の林和靖の間に出仕し、旧議奏商量の事務を管せしめたる職。同年4月21日に廃されたり) 古文書に塩瀬の記載がある際は林浄因と共に林和靖の名前が出てくることも多く、塩瀬饅頭の遠祖は林和靖だということが人々の間で理解されていたことが伺えます。 以上見てきたように林和靖の末裔ということで浄因の奈良饅頭、そして林一族は話題として十分なアピール力があったということができるのです。 林浄因を親しみをもって作られた創作と思われる話も伝わっています。 (饅頭博物誌(松崎寛雄著)より) 奈良饅頭の繁盛を妬んだ同業が「成り上がりの饅頭屋」というと、浄因は「イエ、先祖は摂津守多田満仲」と答えて返したというものです。源満仲(912~97)は源氏の祖、大江山鬼退治の源頼光の父であり、まんじゅうと満仲という名前を掛けたシャレでありました。とっさにこのような切り替えしができたというような親しみがわくような人物であったということでしょうか。 林和靖、林浄因がともに日本人に広く受け入れられていたということが伺えるエピソードでした。 →次のストーリーへ

【中世 室町】饅頭伝来 二人の男の物語 記事一覧

日本人が慣れ親しんだ、甘い小豆餡がはいったふかふかのお饅頭。一口食べれば思わず笑顔がこぼれます。この甘い小豆餡とお饅頭が日本で誕生し、全国に広まっていった背景には二人の男の物語がありました。

1.饅頭伝来 二人の男の物語

京都建仁寺の風景 日本の饅頭ここに始まる。歴史的道しるべを打ち立てた二人の人物がいました。一人は龍山徳見(りゅうざんとっけん)禅師、もう一人は名を林浄因(りんじょういん)といいました。 龍山徳見は下総の人で、幼いころは鎌倉寿福寺に従事。嘉元3年(1305)に元に渡って臨済の宗学を学び、貞和5年(1349)に帰国しました。出国時22歳だった彼は66歳になり、足利直義(1306-52)に命じられて建仁寺35世に、また足利尊氏(1305-58)の乞いに応じて南禅寺24世、天竜寺6世となり、公・武・庶あらゆる階層の尊敬を受けた人物でした。1358年足利尊氏が亡くなった際には遺骸の棺の蓋を閉じる役目も担いました。 龍山徳見禅師肖像画 40年ほどの留学の中で、徳見の人柄と見識にこころを打たれた浄因は、彼に対する思いが非常に強く、二人の仲は浅からぬものであったと伝えられます。 彼らの来日は、日本の教科書の基礎資料ともなっている「園太暦(えんたいりゃく)」や浄因の子以倫が記した「黄籠十世録」から1349年と判明しており、この年を塩瀬では設立の年としています。 彼らが来朝したころの日本は南北朝時代で、足利尊氏が征夷大将軍となっていました。この時代の元と日本の関係は「弘安の役」によって険悪な情勢であったとされますが、禅僧の語録等によると日元間の通行は頻繁であったようです。 「日華文化交流史」には中国からの入元僧の足跡が記されており、中でも龍山の項には、 「我が国の饅頭は入元僧の一員であった龍山徳見の伝えたものだと言われている。龍山徳見の在元中の俗弟子に林浄因というものがあって、徳見が帰朝する際にこれに従って来朝し、後に氏を塩瀬と改め、奈良に住して中国風の饅頭を制し奈良饅頭といったが、これがのちの京都烏丸の塩瀬の祖である」 と述べられています。 林浄因肖像画 浄因は当時尊氏と直義との間で政情不安があった京都を避け、離れた仏都奈良二条の林小路に居を定めました。当時の奈良は仏都であるとともに、食糧、生活用品、武具等の商工業の座が80もあって経済活動も盛んであり、また帰化人も多く住んでいました。浄因はこの地で商いを始めたのです。 「日華文化交流史」によれば当時の禅宗寺院は宗教学問だけでなく、上流階級の社交場となっており、栄西禅師が宋から茶飲みを伝え「喫茶養生記」を記して以来、修禅の際の睡魔を除く方法として、また養生の術として喫茶の風習が広まっていた時代でした。唐様の茶会や茶寄合と称して多数の人が会合したり様々な催しが流行しました。 「喫茶往来」「禅林小歌」によると、茶会ではまず点心がふるまわれました。この点心は柿や栗の干したものや小麦粉に米粉をこねて蒸した羹や麺が中心で、小豆も赤飯にしたり汁物にして食べていました。 この時、林浄因は奈良で中国のマントウにヒントを得て「饅頭」づくりを始めました。肉や油の入ったものでは禅僧には適さない為、小豆を煮詰めて甘葛の甘味と塩の味を加えて餡を作り、これを皮で包んで蒸上げ、餡入りの饅頭として卸したのです。甘葛煎(あまずらせん)とは蔓甘茶を原料とし、茎の汁をとり煎じて食物に甘味をつけるもので砂糖が普及しはじめる以前の甘味料でした。 徳見の手伝いもあり当時は薬として一般には手に入らなかった甘味と宮中で出会い、これが今日日本人がよく知る、初めての甘い餡、初めての饅頭となりました。浄因の饅頭は奈良で売り出された饅頭だったので、「奈良饅頭」と呼ばれ、小麦の発酵した香り、ふわふわとした皮の柔らかさ、艶やかさ、そして小豆餡のほのかな甘さなど、饅頭は当時としては画期的なお菓子で、大好評を得たのでした。 この出来事について、「南都名産文集」には...

2.紅白饅頭と林神社

林浄因は結婚に際して、紅白饅頭をつくり、諸方に贈り、そのうちの一組を子孫繁栄を願って大きな丸い石の下に埋めました。これが「饅頭塚」として、漢国神社境内にある林神社の裏に今日まで残されています。今日、嫁入りや祝い事に紅白饅頭を配る風習があるのは、ここより始まるものです。そのため紅白饅頭の文化は関西地方に根強いようです。 林浄因は、その後二男二女を授かりました。(このうちの一人が建仁寺両足院の2代目無等以倫です。林家は禅僧文化と近く、両足院の法師でもあった為、様々な文献を執筆し、多くの文章や家系図が現代に残されることとなったのです。詳しくはコラム林家の人々をご参照ください。) 事あるたびに京都の徳見禅師のもとを訪れていた浄因でしたが、徳見が亡くなったのち、林浄因はその寂しさに耐えかね、望郷の念に駆られて、妻子を残して中国へ帰ってしまいました。残された妻子は、林浄因が中国に帰国した日を命日と定めて、その後も饅頭作りを続けたと両足院の碑に記載があります。 林浄因が商いを行った林小路に隣接した漢国町に漢国神社があります。この境内に饅頭の神様として林浄因を祀った林神社があります。林浄因が中国に帰った4月19日を命日に毎年全国の菓子業会の方々が集まり例大祭が盛大に行われています。これが饅頭祭りです。 また、林小路町に霊厳院という寺があり、その院内に林浄因を祀った二基の小さな碑があります。「我国饅頭之祖林浄因塚」「饅頭祖林浄因碑」とあり、裏面には当時の饅頭商と思われる発起人の名が連ねてあります。林浄因は古くから饅頭商の間で敬われていたのです。 →次のストーリーへ

3.司馬遼太郎と林浄因

「発掘!司馬遼太郎20代の幻の習作」。こんな記事が平成8年(1996年)11月の「週刊朝日」に掲載されました。なんと司馬遼太郎先生の遺稿に塩瀬先祖林浄因の事が書かれた短編小説があったというのです。 司馬先生の22~28歳という時代は一般には空白の期間とされ、出版各社の年表に発表作品の記載がないのですが、先生の熱烈なファンの方がその間の習作を掘り起こされたということでした。 小説が書かれたのは、司馬先生が京都で新聞記者生活を送っていた時代で、本名福田定一の名前で、浄土真宗本願寺派(西本願寺)が創刊した『ブディスト・マガジン』という機関誌に八作品を発表していました。その雑誌はアカデミックすぎたためか、あまり売れず、時間が経つにつれて忘れられてしまった、と『週刊朝日』には書かれています。 林浄因のことが書かれていた短編小説は、その八作品のうちのひとつで、タイトルは「饅頭伝来記」とありました。読者を引き込まずにはおかない語り口で、驚いたことには、いくつかの史実が忠実に書かれていたのでした。林浄因が龍山徳見について中国からやってきたこと、林浄因が奈良に居を構えたこと、天皇に気に入られて宮女を賜ったこと、龍山徳見が亡くなってから中国へ帰ったこと、これらの史実を柱として創られていました。 小説の終盤、林浄因が饅頭をつくり、子供たちに配ります。饅頭は子供たちによって「あもうござる。浄因さんのまんじゅは唐渡り」と歌われました。また、尊氏より献上された浄因の饅頭を食べた帝は大いに驚き、司馬先生は、「大変なものをもたらした男ではある。我々は、甘いものといえば、木の果しか知らなかったが、この男は、(中略)大きくいえば、日本の食物の歴史に―つの革命をあたえたわけだ」と語りました。 史実の大筋に沿って進んでいくストーリー展開には、さもありなんと思わせるところがあるのが、さすがは司馬先生。林浄因が日本に来たときの生活ぶりや、また、林浄因が天皇から賜った宮女と気が合わなかったなどと書かれているのを読むと、なるほど、宮女とは概して気位が高いのであろうから、そうだったかもしれないと納得してしまうほど、非常にうまく描写されています。 小説の最後には、「浄因が、日本に遺した子供たちの一人は、その後、京で菓子司となって、饅頭の技術を伝承し、いまにいたるまで中京に饅頭屋町の町名を遺したが、元禄のころ系譜が絶えた」と、締めくくられていました。実際には両足院の古文書、また家系図より、林宗儒(そうじゅ)という人物が江戸に渡り御菓子処を営み塩瀬総本家となる為、系譜は絶えてはいないのですが、両足院の古文書までは取材できなかったということでしょうか。 史実を用いながら、林浄因という人物像とその生き方におもしろみを加え、人情味あふれる龍山徳見との人間関係を描き出し、いきいきとした情趣にみちた世界が繰り広げられています。「饅頭伝来記」というタイトルに感じられる硬さのようなものはなく、軟らかなタッチで書かれた司馬先生特有のロマンあふれる小説でした。 →次のストーリーへ →ちょっと寄り道(もっと詳しく知りたい方へ

もっと詳しく知りたい方へ)鎌倉時代にもたらされたとされる饅頭との違い

饅頭は蜀の諸葛孔明が考え出したものというは古くから様々な文献にて言い伝えられています。その饅頭(マントウ)は時代を経て僧侶が食べる点心となった為に、現在の中国では中に何も入っていない点心の事を指すようになりました。肉の入ったものは「包子(パオズ)」と呼ばれるようになったのです。宋の時代には饅頭(マントウ)には肉の入っているものと入っていないものの2種類がありました。 鎌倉時代には日本に、この何も入っていない饅頭(マントウ)らしいものが伝来していたとされる文献が見つかっています。 「吾妻鑑」第13巻に「建久四年(1193)五月十六日、源頼朝が富士の巻狩において長子頼家が鹿を射当て、その晩餅を供えて山神を祭り、将士、踏馬勢子の輩を召して各々十字を賜ひ列卒を励まさる」とります。この十字が饅頭(マントウ)だとするものです。 また、『晋書』巻三十三何曽伝に「性奢豪、務めて華侈に在り、帷帳車服、綺麗を窮極す。厨膳滋味、王者に過ぐ燕見する毎に大官の設くる所のものを食せず。帝すなわち命じて其の食を取る。蒸餅の上折いて十字を作らざるものは食せず」にも十字が存在し、もちの上に小刀で十文字形に切目を入れて食べたもので、蒸餅のことを十字と呼ぶようになり、蒸餅は米粉を醜で蒸して作った饅頭もちである。ということです。 また、伊勢貞頼(入道宗五)『宗五大草紙』に饅頭をたべるときの作法を述べています。これによれば 「饅頭には垂味噌の汁が添えて出された。素麺、蒸麦、羊羹の類にも汁を添えた。饅頭に添える汁には、粉と切物(きりもの)、粉には山椒の粉、肉桂の粉、胡椒の粉、添える汁は、粉切物を入れた、辛し粉などがあり。切物は柚の皮、蜜柑の皮、紫蘇の葉、蓼の葉、著荷の子などを細かに切り刻んだものである。これらの粉と切物を一色、二色でも味噌汁の椀に入れて、饅頭のサイ(菜)にしたのである。サイはそえ(添え)が転じたもので主食に添える副食物である。」 この十字/饅頭については餡に相当するような記述がなく、中になにも入っていないということ、さらに、汁をつけて食べる主食のようなものだということが明らかです。特に、現在日本で慣れ親しんだ甘い小豆餡が入った饅頭(まんじゅう)とは異なる、と明確にいうことが出来ます。 また、昭和63年11月、日本テレビで嵐山光三郎氏がレポーターとなった「謎学の旅-追跡日本最古のまんじゅう物語」が放映され、嵐山光三郎氏と塩瀬34代川島英子がこの杭州市の点心街を訪れました。現地杭州大学の林正秋教授への取材によると、宋の時代には饅頭は二種類あり、一つは小麦だけで中になにも入っていないもの。もう一つは中に肉がはいっているものの二つでした。林浄因が日本に行って初めて小豆が入った甘い餡を入れるまで、小豆を入れた甘い饅頭というのはそれまで中国にはなく、林浄因のオリジナルの発明品だったということができる、ということがこのとき明らかになったのです。 →もっと詳しく知りたい方へ

もっと詳しく知りたい方へ)聖一国師説について

昭和の中頃より、饅頭(まんじゅう)の由来には2系統あるとの文献が出始めていますので、そのことについて触れさせていただきたいと思います。 そのもう一説は 鎌倉時代中頃、四条天皇の仁治二年(―二四一)、後に臨済宗東福寺の祖となった聖一国師円爾弁円が宋より帰朝し、博多の承天寺に住したとき、茶店の栗波吉右衛門に宋で習い覚えた饅頭の製法を伝授し、吉右衛門は弁円に御饅頭所の看板を書いてもらい、「虎屋」と号して饅頭屋を開業したが、栗波家は廃絶しました。この看板は日本最古の菓子舗の看板として福岡市博物館にあったが、昭和十三年に東京虎屋の所蔵となりました(京都味覚散歩 臼井喜之助著) とされるものです。この説には多くの謎があります。 ①この饅頭の伝来について、触れている中世古文書、証拠とされる文献が一切残されていないということ(福岡市広報部への問い合わせにおいて中世古文書は確認できていないとの回答をいただきました) ②聖一国師が中国で見たものを写し日本に伝えたものが記された書物「大宋諸山図(京都東福寺蔵)」には、小麦粉や小麦の製粉機について明瞭な記載があるものの、饅頭については一切記載がなく、そもそも饅頭が伝えられていないと考えられています。(昭和63年日本テレビで放映された謎学の旅日本最古のまんじゅう物語にて嵐山光三郎さんと東福寺 退耕庵僧 五十部泰至さんの確認による) ③聖一国師が直筆で書いたとされる「御饅頭所」という看板について、聖一国師との明確な関係性が見受けられないということ ④この時代には饅頭(マントウ)といえば中になにも入っていない点心の事を指すようになってきており、鎌倉時代に伝わったとされる十字のように、なにも入っていない饅頭(マントウ)の可能性があります。さらに、それまで甘い餡入りの饅頭は中国には存在せず、この甘い小豆の餡が如何に中に入るのか、そして全国に広まっていったかという過程を説明しておらず、今日の甘い餡が入った饅頭ではない可能性があります ⑤「御饅頭所」という看板について、そもそも当時室町では饅頭の呼称は御饅頭ではなく七十一番職人合歌に見られるように「饅頭、まんぢう、まんちう」であり、さらに饅頭を売る店は饅頭屋町という地名にも残される通り「饅頭屋」が一般的です。特に「御」という文字は公家に献上されるものにつけられることが一般的で、塩瀬でも天皇家とのかかわりが深くなってより、足利義政公より本饅頭所、また御饅頭所と名乗るようになったもので、輸入されたこの時点で御饅頭所という看板を聖一国師が直筆で残すということは、公家に献上される過程が省かれており、考えにくいです 以上その成り立ちは不明のものが散見されており、実証に至らない状況です。 また、塩瀬34代川島英子の尽力により、中国杭州市当局が日本側の古文書等の林浄因資料の正当性を確認し、また中国側の資料との整合性を確認したうえで、林浄因が日本の饅頭の祖であると認定を受けております。 現在日本人が慣れ親しむ甘い餡が入った饅頭(まんじゅう)は数多の古文書、数多の歴史が示す通り、林浄因の発明であると明確に言うことができるのです。 →次のストーリーへ

【中世 室町〜桃山】饅頭は広がる 記事一覧

時代はまさに国盗り物語のさなか。塩瀬は信長、光秀、秀吉、そして家康と、戦国時代から天下統一へと向かう時代の主役たちと交差しながら生き抜き、饅頭とともに和菓子文化が全国へと広まっていきました。

1.京都「塩瀬」と饅頭屋町の誕生。信長、光秀、秀吉、そして家康と

秋の建仁寺 林家は後に奈良と京都に分かれ、京都の一族は塩瀬を名乗るようになりました。この京都の一族が饅頭屋を商っていた場所は今でも「饅頭屋町」という地名として現在の地図でも確認することができます。 中世の京都では、道路を挟んだ両側の店舗が結束し、町を構成したといいます。町内の構成員を町衆や町人といい、中世後期になると、町衆は町内に家を持ち、当番制の世話役を行うといった一定の義務と権利を持って町の防衛も行ったというのです。応仁の乱以後は、こうした町が集まって町組(ちょうぐみ)が結成され、自治的な性格を強めました。町組の運営に当たった町衆は、酒屋や土倉(どそう)といった財力のある商工業者で町組は大きな力を持つようになるのです。 このころになると京都塩瀬北家の饅頭屋の周辺に饅頭屋町と呼ばれる町が現れました。戦後の区画整理でなくなってしまいましたが、戦前の地図「京都市の地名」という本で確かめてみると、饅頭屋町は現在でいうところの住所「京都市中京区烏丸通三条下ル」、南北に通る烏丸通りを挟む両側の町であったことがわかります。三井住友銀行があった場所が塩瀬の屋敷跡です。天正15年(1571)の「饅頭町文書」によれば西側に23戸、東側に14戸の家並みが認められます。こうした店舗が結束し生活共同体となったのです。 時は流れ、織田信長が天下統一に乗り出し、明智光秀が信長の重臣となっていたころ、光秀は京都奉行を務めて行政手腕を発揮していました。じつはこの饅頭屋町も明智光秀の管轄でした。制度が発せられる度発行される布告「信長布告」「銭ノ制定」「明智光秀ヨリ三日以内に田地指出スベシ」といった文書を、饅頭屋町の町衆であった塩瀬が受け取っていました。こうした布告(発令書)の類も、書簡として保存されています。 塩瀬は饅頭を信長や光秀に献上し、さらに豊臣秀吉にも塩瀬饅頭は好まれていました。両足院所蔵の古文書「林和靖氏、浄因」の項では、一族の林紹絆(しょうはん)が中国に渡り製菓を学んだあと、日本に帰り塩瀬村に住んで姓を塩瀬と改めたこと。その後、子孫の道徹、林宗味の代に、太閤秀吉の寵愛を受け、出入りを許された」ということが記録されています。 この京都塩瀬が信長や秀吉と親交を深めていた頃、奈良の塩瀬は徳川家康と親交を深めました。その時の奈良塩瀬の当主、林宗二(そうに)は林浄因の7世の孫で「南都名産文集」に見られるとおり奈良に店を構え本饅頭を徳川家康に献上し、ゆくゆくは江戸幕府御用として塩瀬が抜擢されるまでになります。 このように、塩瀬は信長、光秀、秀吉、そして家康と、戦国時代から天下統一へと向かう時代の主役たちと交差しながら生きてきたのでした。 →次のストーリーへ

2.薯蕷饅頭の誕生と足利義政の看板

蒸したての薯蕷饅頭 もっちりとお餅のような食感が格別です。 浄因子孫の林紹絆(しょうはん)は浄因来日から百三四十年を経たころの5世の孫だと言われ、行動的かつ企業意欲も旺盛な人物とされています。饅頭研究の為、数年間を中国に留学、帰国してから京都に進出しました。 清代の上流社会の生活を描いた本『紅楼夢』(曹雪芹著)には、「山薬樵(シャンヤオコウ)」(山薬饅頭ともいう。棗の餡入りの”薯預饅頭“である)の名が見られ、薯蕷饅頭は当時貴族の食べ物であり、薯蕷(大和芋)を山薬(サンヤオ)と呼んでいたことがわかります。紹絆は宮廷や上流社会でのみ食されていた「薯蕷饅頭」の製法を習得して日本に戻り、これが現在の塩瀬饅頭のもとになりました。現在、色々な文献で薬饅頭(やくまんじゅう)が小麦や膨らし粉で作られているという扱いがありますが、これは間違いで、薯蕷で作られたものを薬饅頭というのです。 またこの時、京都では応仁の乱があり、その動乱を避け、当時親交があった三河の地の武将富永氏の助けもあって、三河国の塩瀬村に疎開をします。両足院の家系図には浄因三代目の心地浄印法眼の妻が富永氏の息女と書かれており、当時からつながりがあったことが伺えます。この際豪族塩瀬氏より塩瀬という名前を頂戴したと両足院の古文書に記載があります。 京都烏丸通三条下る「饅頭屋町」で薯蕷饅頭の商売をした紹絆ですが、この塩瀬饅頭が後土御門天皇、足利義政公の目に留まることになります。この時の出来事を饅頭博物誌では以下のように記しています。 (饅頭博物誌より) 「ところで足利義政の妻日野富子が、日本悪婦伝の筆頭に挙げられるほどの猛婦で実子義尚が生まれてから夫婦間の空気が険悪になったのは史上有名な話だが、「それ以前は、そうでもなかった」と、桑田忠親博士は『日本史千一夜』で次の挿話を紹介している。 夫婦がまだ若い頃、ある年の春、将軍義政は富子に多くの侍女を引きつれさせ、京都の町はずれの華頂山で花見をし、爛漫と咲き誇る桜花の下で連歌の会を催したことがあります。そのとき義政は「咲きみちて花よりほかの色もなし」という発句を吟じました。 その翌々日、一行は大原野で野遊びをしていますが、そのときの富子と女中たちの衣裳や調度品はじつに豪奢なものであって、弁当に使った箸でさえも黄金だったということです。菓子を百種類も用意したといいます。 越前一国の租税をつかったという花見だが、烏丸の塩瀬と名の通っていた紹絆の店へ、おそらくこのような時には大口の注文があって、店主は全力を傾けて饅頭を調製したのだろう。 義政が"日本第一番饅頭所林氏塩瀬と欅の大看板に直筆して与えたというのも、また後土御門天皇が皇后のお印「五七の桐」をトレードマークに許されたというのも、この紹絆が店舗経営のときだったと一説はいう。」 また饅頭博物誌には義政公と太閤秀吉と塩瀬饅頭についてこのような記載もあります。 「後年の話だが、天正一七年(1589)の春、緊楽第に諸大名を招いた席上、振舞った煉羊羮を自慢して太閤秀吉は云った。 「慈照院公の世に塩瀬饅頭を出されしが、予が天下には煉羊羮が現われたるわ」慈照院とは室町幕府第八代の将軍義政。饅頭も羊羮もまだ庶民から遠くにあって、権力者だけのものだったが、わが治世に饅頭が出たことを大いに誇りとしたらしい。」 この看板は代々塩瀬の本家に伝わっていましたが、明治の関東大震災、第二次世界大戦の戦火により残念ながら実物は消失してしまいました。しかしながら明治塩瀬のパンフレットに看板の大きさ、そして義政公直筆の書体を研究されていた書道家の方が写真で記録に残してくださっていたことから、今日復刻することができ、現在塩瀬のトレードマークとして用いられています。 明治時代塩瀬のパンフレット 義政公の助けもあり、この後塩瀬饅頭は日本の和菓子界に多大な影響を及ぼしていくのです。 ...

3.印刷の神様となった饅頭屋宗二と饅頭屋本節用集

林宗二(1498-1581)は林家の中でも名が知られた学者となりました。 現在の日本史の教科書にも、林浄因の子孫で、印刷技術を使って日本で最初期の国語辞典「饅頭屋本節用集」を出版したことが載っており、日本の歴史に名を遺した人物となりました。 宗二は林浄因の七世の孫で、別号を方生斎、安盛といい、明応六(1497)年に生まれ、天正九(1581)年に没するまで、まさしく戦国時代全編を生き抜いたまんじゅう屋でした。戦国武将で奈良を治めていた松永久秀より、南都中の饅頭に関する販売権を一手に与えられていました。松永久秀もまた茶の湯を嗜む文化人であったのです。 さて、林宗二が考案した「本饅頭」という饅頭があります。「本饅頭」とは、林浄因が作った饅頭の味をさらに発展させ、小豆のこし餡に蜜づけした大納言を入れて、ごく薄い皮で包み、丁寧に蒸し上げた逸品でした。この時代になると、砂糖は依然貴重なものではありましたが入手して、良い小豆餡がつくられるようになったことがわかります。 この本饅頭を家康は戦いの出陣の際に兜に盛って軍神に供え、勝利を祈願したとされるエピソードが「十方庵遊歴雑記」(1814)にあります。この饅頭は「兜饅頭」とも呼ばれ、現在の塩瀬でも今日まで愛され続ける逸品となりました。 奈良塩瀬の当主であった宗二は、その一方で有名な学者でもありました。彼が執筆した「抄物(しょうもの)」(学問の為の参考書)は、筆写年代は天文三年(1534)から天正九年(1581)に至る半世紀にわたっていて、『杜抄』巻十七の巻末を見ても、没する約1ヶ月前の6月7日まで筆を執っていたことがわかります。 代表作に「饅頭屋本節用集」や「源氏物語」の抄物である「林逸抄」54巻があり、すべてが両足院に納められています。 宗二は三条西実隆(さんじょうにしさねたか)や牡丹花肖柏(ぼたんかしょうはく)より和歌の教えを受けていました。この時代、学問というのは文学と非常に近く、特に「古今伝授」(今でいう歌を作る作法。古今和歌集の語句の解釈や独自の秘説などを特定の人に伝授すること)を町人が伝授されたことは宗二が初めてであったとされます。宗二の「古今伝授」は「奈良伝授」または「饅頭伝授」と呼ばれました。 森末義彰『東山時代とその文化』によれば、天皇、将軍みな歌をたしなみ、公卿、僧侶またこれをたしなむと記載があり、当時如何に和歌が教養として扱われ、公家に浸透していたかが伺えます。 また彼には「南都の書肆饅頭屋宗二」という記録があり、出版事業も行っていました。その出版書目には尚書・左伝・論語・史記・黄詩・蘇詩・杜詩・柳文などがあり、世に饅頭屋本として有名となりました。この時代活字の技術は一般的でなく、出版事業として活字印刷を商人として世に広めたのが饅頭屋宗二だったのです。林神社では饅頭祭りとともに、彼を出版の神様として祀っています。 彼の書物の中でベストセラー&ロングセラーになったものが、饅頭屋本節用集でした。節用集はイロハ引きの通俗国語辞典で、内容を天地・時候・草木・人倫・肢体・畜類・財宝・食物・言語・進退なとに分けて使用の便宜を考えたもので、文化史上に重要な位置を占める辞書です。江戸時代には180種以上も刊行され、庶民の間で節用集といえばイロハ引き辞書と考えられていました。山東京伝はいつもこれを机辺に置いて活用したといわれています。 宗二はさらに、国学(日本の国の成り立ちを研究する学問)にも通じており、儒者清原宣賢(きよはらのぶたか)から儒学を治めその高弟でもあったのです。 宗二を詠んだ歌が古川柳に残されています。 歌書に目を晒し古今の奈良伝授 歌学に凝って夜をふかす饅頭屋 古今伝甘口でない饅頭屋 また、沢庵(1573-1645)は、『玲瑠随筆』で儒者としての宗二に触れ、 「宗ニガイワク、貧ニハ成ガタキモノナリ。貧ニナル人ハ南都ノ宗ニハ儒者ナリ。林和靖ガ後ナリト云々一奇特ナリト云。此詞バマタ奇ドクナリ、サレバ古人有道ノ人ハ貧シキ聞へ多シ。(中略)欲アル人ハ多ク、無ヨクノ人ハスクナシ。貧ニナルコトハ無欲ヨリ出ル程二、貧ハ奇特ナリ。」 天正九年(1581)7月、そうして饅頭屋宗二は大教養人の生涯を閉じたのです。奈良興福寺の僧英俊の「多聞院日記」には...

4.饅頭屋町の合塔と塩瀬の歴史

饅頭屋町の町衆の方々が建てた林家一族の足跡の合塔が今でも建仁寺両足院に残されています。これを確認することでも林一族の足跡を追うことができます。 原文を訳すと以下のようになります。(原文は下記に記します) 「饅頭屋町の由来と合塔建立について。 宋の時代、林和靖の末裔林浄因が、建仁寺竜山徳見禅師の帰朝に従って1341年(正しくは園太歴より1349年)に来日した。奈良の林小路に住み饅頭を作った。これが我が国の饅頭の始祖にて、塩瀬の始祖となった。饅頭はやがて宮中に献上されるようになり、宮中の天皇の寵愛を受け、宮女を賜り、男子二人女子の子供が生まれた。 竜山徳見禅師が延文三年(1358年)に亡くなり、浄因は望郷の念に駆られ翌年帰国してしまったが残された妻子は饅頭屋の家業を続けた。浄因の子供の一人惟天盛祐は京都に移り、これより林家は南家と北家に分かれた。明応の頃、惟天の孫、林宗二は古今文学を極め著作が多く、代表作の節用集(現代でいう国語辞典のようなもの)は学界に多大な貢献をした。世に饅頭屋本と言われている。 浄因の孫の紹絆は元に留学し、製菓の製法を学んで帰朝後、三河国設楽郡塩瀬村に住み、是より姓を塩瀬と改めた。 天正十六年(1588)2月の記録によれば、京都下京烏丸三条下ル町に、一族の宗味が代々饅頭業を営んでいることに起因して町名を饅頭屋町と記し町内に貸家を有していた。 宗味は茶事を愛し、後に千利休の孫女をめとり、家業の饅頭作りの傍らで袱紗を製して商いを行った。現在の塩瀬袱紗と呼ばれるものであり、豊太閣秀吉に、寵遇を受け、また宮中に召された後水尾院より和歌を賜り、また塩瀬山城大橡と名乗ることを許された。」 後に京都塩瀬は最後の当主塩瀬九郎右衛門がなくなって以後、饅頭屋町の町衆の方々は、墓守と毎年の法要を営むことを町内で申し合わせ決め、長年にわたりその決め事を守ってきてくださったのでした。その法要記録が書かれた古文書も残されております。並々ならぬ人情の厚さを感じるとともに、非常にありがたいことでした。 原文 「饅頭屋町祠堂ノ由来卜町合塔建立ノ趣意 元朝ノ頃宋ノ林和靖ノ裔林浮因洛東建仁寺両足院開基龍山徳見禅師ヨリ帰朝二随従シテ暦応四年(正しくは園太歴より1349年)日本二来リ世々南都二住ス其地名ヲ世呼テ林小路卜称ス 浮因ハ林和靖房ノ傍ラニアリシ庵蔓樹ノ実二擬シテ茲二饅頭ヲ造ル 我国斯業ノ始祖ニシテ塩瀬家ノ鼻祖ナリ 嘗テ饅頭ヲ宮中二献セシニ□感斜ナラズ屡々宮中二召サレ寵遇浅カラズ宮女ヲ賜ヒテ之配セシメ給フ男子二人女子二人ヲ挙ク 龍山禅師延文三年示寂ノ後望郷ノ情動キ翌四年七月十五日妻子ヲ遺シ元朝二帰ル妻子ハ家業ヲ続ケ弘ク世二賞用セラル家号ヲ饅頭屋卜称ス浮因ノ次子惟天盛祐京都二移ル是ヨリ林家南北二分レヌ 明応ノ頃惟天ノ孫宗二林逸五山細徒ノ間二遊ヒテ古今ノ文事ヲ極メ著作多シ 中ニモ節用集ハ学界二多大ノ貢献ヲナセリ世二饅頭屋本卜云フ 又林逸抄五十四巻ヲ著シ世ニ古今奈良伝授卜云フ 今二両足院二蔵ス 浄因 孫紹絆ハ元二遊ヒ製菓ノ法ヲ学ヒ帰朝後三河国設楽郡塩瀬村二住ス是ヨリ姓ヲ塩瀬卜改ム 天正十六年(1588)二月ノ記録ニヨレバ京都下京烏丸三条下ル町二其子孫宗味ハ住シ町名モ饅頭屋町卜記セラル代々饅頭業ヲ営ミ居ルコトニ起因シテ町名トナリシナラン町内二貸家ヲ有シ土地総計新間ニテ約百坪アリ 宗味茶事ヲ愛シ後二千利休ノ孫女ヲ姿リ家業餞頭ノ傍茶吊ヲ製シ商ヒヌ 今 日行ハルこ塩瀬茶吊ノ濫態ナリ豊太閣二寵遇ヲ受ケヌ後水尾院東福門院明正院後光明院後西院ノ各御宇常二宮中二召サル後水尾院ヨリハ御哀翰並二御製ノ和歌ヲモ賜リ塩瀬山城大橡卜称スルコトヲ許サル」 →次のストーリーへ

【中世 室町〜桃山】お茶との出会い 記事一覧

一族の宗味は、千利休に茶を学び、孫娘を妻にした茶人でもありました。茶の湯の盛り上がりは茶菓子の発達の発達を促進し、お茶菓子としての和菓子が定着することになるのです。

1.千利休と塩瀬袱紗

お茶と織部饅頭、そして塩瀬袱紗。この紫の袱紗は現在の塩瀬のイメージカラーにもなっています。 これまで饅頭にフォーカスして林一族の足跡を追ってきました。 一方で、林一族は両足院の禅僧としての一面も持ちます。その禅僧文化は茶会を通して、点心としての和菓子の発展を促してきました。 塩瀬においても茶道とのかかわりは深く、現在茶道で一般的な袱紗、その正式名称は実は塩瀬袱紗といいます。 この塩瀬袱紗を開発したのが林宗味(りんそうみ)でした。桑田忠親編「茶道辞典」には次のように記載があります。 「林宗味(はやしそうみ)桃山時代の商人。京都烏丸に住む。塩瀬林逸の子孫に当る。紹絆の子。饅頭屋を業とし、秀吉の寵愛を蒙り、宮中にも嘉納された。塩瀬羽二重の袱紗を創業し、世に知られた。茶を利休に学び、利休の孫女を娶るという。」 昭和59年、塩瀬34代川島英子と袱紗商の宮井株式会社の武村氏が対談し、塩瀬の袱紗について触れた内容が社内報「みやび」12月号に掲載されましたのでここにご紹介いたします。 「林宗二の孫の代宗味は千利休の孫娘則を妻にした茶人で、お吟さまは義理の叔母、わび茶に一生を徹した元祖宗旦は義理の兄で表三世になった人でもあります。現在、茶帛は各流派により多少の違いもありますが、その多くは塩瀬地が用いられています。 茶帛紗寸法は、利休の頃五寸四方程でありましたが、茶頭として小田原に出陣する時、秀吉に従って旅立つ利休に、妻の宗恩がその四倍大ほどの袱紗を縫い、薬を包んで贈ったところから、この袱紗の方が面白いということで使用される様になった。 一般に茶袱紗は”ふきもの“として使用されますが、この場合は”つつみもの“として使ったことになります。また茶碗を受けたり、香合、拝見物などの下に敷く時に使う”しきもの“として使う出し袱紗もあります。宗味は、宗恩の袱紗を仕立方等で工夫改良し、塩瀬地を紫に染めて売出し、これが塩瀬袱紗であります。当時茶人間で好評を博し、その銘は「藤潟」と云い、 宝井其角の死後刊行された遺稿集『類柑子』に、「藤潟や塩瀬によするふくさ貝」、また川柳子は「服紗にも饅頭ほどのうまみあり」と、塩瀬の袱紗を饅頭同様に賞讃しています。」 紫色の高貴な色合いは、現在の塩瀬のブランドカラーとしても用いられており、紙袋や箱、サイトデザインの根幹として使われています。 お店に立ち寄られた際は、是非この紫の袱紗のイメージがどこで使われているかチェックしてみるのも面白いかもしれません。 →次のストーリーへ

2.着物で有名な塩瀬生地の由来

現在「塩瀬」でキーワード検索をすると、着物の塩瀬生地が多数ヒットします。それほど一般的に普及した塩瀬生地。実はこの塩瀬生地、宗味の塩瀬袱紗が由来となっています。 明治45年(1907)刊行された久保田米倦著の『茶の湯の心得』によれば 「服紗、羽二重絹、又は塩瀬絹にして雪吹は九寸四分、九寸五分に一尺、又は一尺五分に一尺一寸にても宜ろし。現今一般に用ゆる服紗は鯨にて縫上げ、寸法竪七寸五分横七寸、又古の帛紗は大の方鯨にて縫上げ竪四寸五分横四寸、小の方竪三寸五分横三寸也。 男子は紫或は松葉色を用ゐ、林輸靖(和靖の誤り)女子は緋色を用ゆ。の末孫にて、栄西禅師(龍山徳見の誤り)に随従して来朝し、日本に帰化し奈良に住し、姓を塩瀬と称して(後の代に変わった)足利氏の時代に饅頭をひさぎ居りしが、それより後京都鳥丸三条の南に移り、当時の人を塩瀬九郎右衛門と称し、猶ほ饅頭をひさぎ居りその町名を饅頭屋町と称す。 この家より分家していでたるもの、江戸日本橋に出店し、徳川氏の饅頭の御用を聞き、殊に芝増上寺の黒本尊に献ずる饅頭を調達したのである。この家にて帛紗を製造したるを以て塩瀬帛紗の称あり、当今羽織地に見る塩瀬織といへるは是から来たのである。」 と掲載されています。 江戸時代、「江戸買物獨案内」「林氏塩瀬山城博来記」に紹介されているとおり、京都塩瀬最後の人、塩瀬九郎右衛門の時代には塩瀬は袱紗屋も営んでおり、袱紗として包みものにも対応していた丈夫な折り方、そして紫色の塩瀬の生地は後に着物生地として広がっていくことになったのです。 →次のストーリーへ

【近世 江戸】和菓子革命 記事一覧

江戸幕府開府と共に家康に連れられ塩瀬は江戸に進出しました。砂糖が貿易で手に入るようになった江戸時代には和菓子の文化が花開きます。現在、江戸初期から継続して江戸にて和菓子屋を営んでいるのは「塩瀬総本家」のみとなってしまいました。当時の塩瀬の商いを見ることで江戸の食文化を見てみましょう。

1.江戸へ向かった塩瀬、将軍家御用達となる

京都で饅頭屋が繁盛する一方で、その塩瀬一族より江戸に下り、新たに塩瀬饅頭ののれんを構えた人物がいました。その名は、宗需(そうじゅ)といいました。両足院所蔵の古文書「林和靖氏、浄因」の項に、宗味の後代宗需の一族が江戸に進出したことが書かれています。 また、「饅頭街累代先亡各霊」の項には、江戸塩瀬の先祖である宗需が万治二(1659)年3月10日に死亡と書かれています。宗需が亡くなったのが、一六五九年とあるので、当然、それ以前に塩瀬は江戸でまんじゅう屋を営んでいたことがわかります。 1600年代は、大店がたくさん江戸に進出していた時期でした。例えば、平成11(1999)年に閉店してしまった東急百貨店日本橋店の前身であった白木屋が、大村彦太郎によって寛文二(1662)年に江戸で創業し、小問物商から大呉服店となり、町人から大名・大奥までをも顧客とした大店として成長していったのです。 また、商人の三井高利が伊勢松坂より江戸へ進出し、後に三越となる呉服店越後屋を江戸日本橋に開いたのも、延宝元(1673)年でした。やがて日本橋通りの西側一帯は大きな商店がならぶ繁華街となりました。 1600年代は、人や物が一気に江戸に集中していった時代でした。こうして塩瀬は、引き続き京都で商い続ける者と、新たに江戸で商いを始める者とに分かれたのです。 江戸時代後期、文化・文政の頃に、塩瀬五左衛門という当主がいました。塩瀬に養子に入り、当主となって大いに繁盛させた人物でした。詳しくは他のストーリーで述べますが、彼が記した『林氏塩瀬山城伝来記』(1838年)によると、江戸に下った塩瀬は、徳川将軍家御用達であるとともに、その菩提寺である芝・増上寺の黒本尊(くろほんぞん)の御用を承っていたことがわかります。 さて、江戸塩瀬のお菓子を通じて当時の江戸の文化に触れてみましょう。 →次ページへ

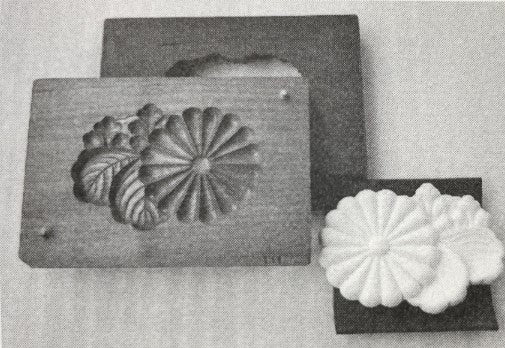

2.江戸時代の菓子業界事情と塩瀬

江戸塩瀬の菓子見本帳と木型の数々、細部まで魂が込められた菓子の数々は和菓子の奥深さを感じさせます。 現在、江戸初期から継続して江戸にて和菓子屋を営んでいるのは「塩瀬総本家」のみとなってしまいました。当時の塩瀬の商いを見ることで江戸の食文化を垣間見ることができるかもしれません。 さて、和菓子は味覚だけではなく、視覚でも楽しめるものでなければなりません。見本帳とは、御菓子のできあがりを絵図で示したカタログのようなもので、赤や黄、紫にと見本帳に描かれている御菓子の意匠は色鮮やかで、形も美しいです。 江戸塩瀬の菓子見本帳。美しい和菓子の数々は当時の職人の技を感じるとともに、視覚でも楽しめる和菓子の神髄を感じます 江戸時代末期には、饅頭の他にすでにこのように凝った御菓子がつくられていました。 江戸時代は、食文化が急成長した時代で、「食」に豊かさが生まれ、庶民が食生活を楽しむという風潮が見られるようになりました。数々の料理屋が生まれるなかで、料理本の出版も見逃せません。 江戸前期は、料理人が読む専門的な料理書が中心でしたが、後期になると一般の人が読んでも面白みのある料理本が数多く刊行され、評判となったのでした。ブームとなった『豆腐百珍』は100種の豆腐献立を紹介するとともに、料理のランク付けといった遊びの要素が盛り込まれ、人気シリーズとして続編や,「百珍物」というジャンルを生み出しました。 料理を絵図や文字で見るという楽しみまで出てきて、御菓子の見本帳もそうした料理文化の一つの形であったと思われます。庶民が楽しみ、ゆとりある生活を営んでいたであろう江戸時代の様相が見えてくるようです。 塩瀬には江戸時代の注文書が残っています。汚れてしまっていたり、くしゃくしゃの物も多いですが、大名家の正月祝いの献上、法事等で購入された注文書等が残っています。塩瀬の饅頭や和菓子は1600年代に江戸に出店して以来、上流階級のための限定販売から始まり、その後も朝廷や名だたる大名に愛されてきたという流れで商売をしてきました。京都・饅頭屋町の時代も一般庶民の口に入るのは難しかったと考えられます。 江戸時代は、庶民の食文化が栄え、町には飲食店が軒を連ねたと言いますが、1700年代初期は、江戸の町に饅頭の店売はほとんどなかったようです。それは、『反古染(ほごぞめ)』(発刊未詳、『続燕石十種(えんせきじつしゅ)』より)に、「享保の半頃迄、饅頭の店売などさして之無く、壱分饅頭、二分饅頭とて誂へしに」とあることでわかります。 饅頭を必要としたときには、御菓子屋にその都度注文するというしくみになっていました。同文献によると、あまり店売のなかった饅頭ですが、享保一五(1730)年の頃に象が渡来したことにより、安価な饅頭が一般に出回るようになったと書かれています。 なぜ、象の渡来が関係したかと言うと、象の食べ物が餡なしの饅頭だったからで、象の来日を機に象の餌用に餡なし饅頭をつくったことがきっかけになったということでした。 新興和菓子屋が江戸の町に軒を連ねるようになったのは江戸の後期以降で、従来、主に薬用として使われてきた砂糖が貿易で手に入るようになり、また江戸の食生活が発達するにつれて、徐々に食用として使われるようになったことが関係しています。 その砂糖の存在が和菓子の歴史を大きく変えました。装飾を凝らした献上菓子から大福、桜餅、柏餅、今川焼き、すあま、おこし、煎餅、栗羊羮や柚羊羮、芋羊羮などの大衆的なものまで、多くの種類が作られ、江戸の御菓子文化が花開いたのでした。 庶民行きかう江戸の町での饅頭商いはどうだったのでしょうか。饅頭は当時もっとも格の高い和菓子で、中でも塩瀬の饅頭は風味よく、蒸し加減ちょうどよく、さらに「塩瀬袱紗」を販売していたこともあり、上等菓子という位置づけでした。 上等菓子には当然、白砂糖が必要です。この時代、御菓子屋の命運を握ったのは、白砂糖だったのです。塩瀬でも当然、白砂糖をいかに確保できるかに商いの勝負がかかっていたのでした。代々、塩瀬の饅頭はこし餡を包んできました。こし餡はつぶし餡に比べて、手間ひまもかかり、皮を取り去らねばならない分、材料費もかかるので、当然コストも高くなりました。 1700年代半ば以降に町のあちらこちらで売り出された安価な饅頭は、中に詰める餡もバラエティーに富むようになり、種類も幾つか生みだされていきました。つぶし餡、小豆以外の豆を材料とした餡などが出回ったと推察されます。江戸後期ごろは「きんつば」や「どら焼き」の店もあったらしく、新興和菓子屋が安さで勝負をかけるなかで、塩瀬は塩瀬なりの饅頭商いを続けていったのです。 →次のストーリーへ

3.江戸ガイドブックにみる塩瀬

江戸時代の名物ガイドブックには筆頭に塩瀬が紹介されています 江戸の町を、江戸城を中心において鳥瞰してみると、西に広がる山手の武家屋敷と、東の隅田川をはじめ数々の河川・堀に面した庶民の町(下町)に大別されます。江戸を象徴する町並の特徴は、川・堀の水路網であり、蔵造りの町並と言えるでしょう。 江戸は文化・文政の頃には、100万人を超える大都市になっていましたが、こうした世界でも有数の大都市になるために、幕府は玉川上水の開削を庄川庄右衛門・清右衛門兄弟に支持したのをはじめ、数々の土木事業を実施しました。玉川上水は承応二(1653)年に完成し、江戸の上水道が確保されました。また、関東郡代の伊奈家代々にわたる利根川の改流工事によって、多くの新田が開発され、江戸を中心とする水運網が大きく発展しました。 1600年代における精力的な土木事業によって、江戸は元禄年間(1688-1704)を過ぎたあたりから、都市としての賑わいが見られるようになりました。その一端を国学者戸田紺配によって書かれた江戸の案内書『紫一本』からみてみます。 「延宝二年といふと、江戸の文化が芽を出しかける時で、天和元年を去ること六年、元禄元年を去ること十四年前であるが、其時の江戸名物と云ふと、塩瀬の饅頭、金龍山の米饅頭、浅草木の下のおこし米、白山の彦左衛門のベらぼう焼、八町堀の松屋煎餅、日本橋高砂の縮緬饅頭、麹町の助三ふのやき、麹町のふのやき、両国のちゞら糖、芝のさんぐわん飴、大仏大師堂の源五兵衛餅であった。」 前時代に比べると軒数も品数も増えており、時代を経るにつれて賑わいを増していく様子が手に取るように書かれています。 当時でいう江戸ガイドブックである『紫一本』、『江戸図鑑』、『江戸名物犀子』、『続江戸砂子』、『江戸惣鹿子新増大全』、『江戸名物詩初編』、『江戸買物独案内』などに塩瀬のことが紹介され、塩瀬饅頭が江戸グルメとして根強い人気だったことが記されています。 『続江戸砂子』には、塩瀬鰻頭は、江戸名産の筆頭と書かれています。これらの文献を見ると、江戸時代、塩瀬がどれだけ大きく商いを行っていたかがうかがえます。 江戸開府にともなって江戸に進出した塩瀬は繁盛し、元禄年間(1688-1704)の頃は日本橋塩瀬、茅場町塩瀬、霊巌嶋塩瀬と三軒に分かれ、それぞれが繁盛していました。 京都塩瀬の最後の当主であった塩瀬九郎右衛門が残した文書には、寛政十(1798)年ごろ日本橋塩瀬、新堀塩瀬、京橋塩瀬が「江戸三家」と書かれています。中でも文献によく名の登場する日本橋塩瀬は200年近い間ずっと大店であったことが伺えます。 江戸時代後期、天保九年(1838)年刊の『林氏塩瀬山城伝来記』では日本橋塩瀬の名が消えて、霊巌島南新堀塩瀬、京橋塩瀬、数寄屋河岸塩瀬の名を挙げて「江戸三家」と呼ぶように変化があったようです。 常に業界一位の地位にあり続けた塩瀬は、一族のみでなくのれん分けをした店もあったようでした。 →次のストーリーへ

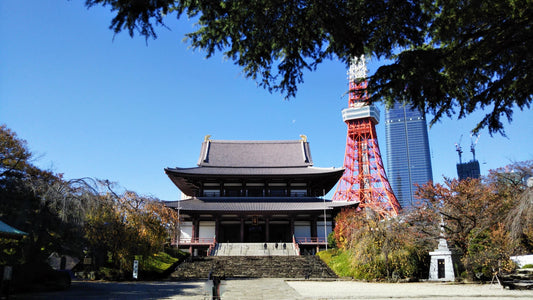

4.徳川家康と本饅頭、増上寺の黒本尊

現在の増上寺 江戸時代後期、文化・文政の頃に、塩瀬五左衛門という当主がいました。塩瀬に養子に入り、当主となって大いに繁盛させた人物でした。詳しくは他のストーリーで述べますが、彼が記した『林氏塩瀬山城伝来記』(1838年)によると、江戸に下った塩瀬は、徳川将軍家御用達であるとともに、その菩提寺である芝・増上寺の黒本尊(くろほんぞん)の御用を承っていたことがわかります。 黒本尊とは、もと三州桑子明眼寺にあった恵心(えしん)作と伝えられる二尺六寸の如来像のことで、駿府城時代からの家康の念持仏であり、家康が出陣の際はともに戦場へ赴いたと伝えられています。家康の幾多の勝利は黒本尊のご加護があったからと、勝運・厄除けの仏様として江戸時代以来、現在まで広く信仰を集めてきました。 「十方庵遊歴雑記」(1814)によれば塩瀬の本饅頭を家康が戦いの出陣の際に兜に盛って黒本尊に供え、勝利を祈願したとされるエピソードがあります。この饅頭は「兜饅頭」とも呼ばれ、現在の塩瀬でも今日まで愛され続ける逸品となりました。 その後、黒本尊は家康が三州桑子明眠寺から申し受け江戸城に移し、奉祀してあったものが、二代秀忠の時代に増上寺に納められました。 そして、三代家光の時代に、社殿を建てて祀るようになったのでした。昔は金色に輝いていましたが、長年香煙にいぶされて黒くなったところから「黒本尊」と称され、その黒ずみは、悪事災難を一身に引き受け、厄難から人々を救うという仏様であるとされ、増上寺ではこれを最も尊崇していたと言います。 この黒本尊に供える大饅頭を、塩瀬は将軍家より用命されていたのです。これがきっかけとなって、江戸において塩瀬鰻頭が寺院の山菓子として多く用いられるようになりました。 山菓子というのは、寺院に供える饅頭のことでした。寺にはそれぞれ、「○○山△△寺」という山号があります。たとえば、浅草の浅草寺は「金龍山浅草寺」というのが正式名称であり、増上寺は「三縁山広度院増上寺」が正式名称です。そこで、江戸時代、寺で用いる菓子の事を山に供えるという意味合いで「山菓子」といったのでした。山菓子といえば饅頭と相場が決まっていて、現在でも仏事に饅頭を使うのは塩瀬の饅頭を備えることの名残です。 →次のストーリーへ

5.伊達政宗と仙台の塩瀬饅頭

仙台 伊達政宗公騎馬像 仙台ではかつて饅頭の事を塩瀬といいました。 この背景には伊達家と塩瀬とのストーリーがありました。 俳句誌『霧笛』平成3年12月号に仙台「明石屋」の記載があります。 「明石屋という御用菓子司で、先祖は惣左衛門信吉、姓は柴崎といい、播州兵庫明石左兵衛守の家臣で元和年中(1615-1623)仙台に来て御用菓子司となり、藩祖伊達正宗公に仕え明石の姓を賜わった。それ以後代々御用菓子所を勤め、十四代まで続いたが、昭和二十年七月十日の戦災で焼失し看板を降ろした。 明石屋の有名な菓子は塩瀬まんじゅうといって、伊達家のお殿様のためにのみ作られた”お留菓子“であった。このまんじゅうの由来には興味深いエピソードが秘められている。 伊達家四代君主綱村が江戸麻布邸に隠退してから、ことのほか日本橋の塩瀬まんじゅうを気に入り、ある日家来に命じて作り方を教わりに行かせたが、一子相伝という理由で断わられた。二度目も同様。三度目に切腹覚悟の白装束で訪れたところ、ようやく許された。早速国元に使者を遣わせ、明石屋三代目惣左衛門が江戸に上がり、塩瀬山城方より伝授してもらうことができた。 その際、藩主御用以外の他への寄贈や販売を一切しないという血判による誓約を、明石屋から塩瀬山城に提出している。つまり、必死の覚悟で習い覚えた塩瀬まんじゅうはお殿様一人のための菓子であったのである。 しかし、年月を経るごとに最初の約束は忘れられ、姫君や側室にも喜ばれる茶菓子となり、さらに幕府や公家、諸大名への献上品として重宝がられるようになった。作り方は秘伝中の秘伝で、代々明石屋当主が作っていたが、奉公人を雇うようになってからは「決して塩瀬まんじゅうの作り方を他言しない」という誓約書を取り、血判を押させる「御神文の儀」を行なう習わしがあったという。 明治九年(1876)、明治天皇が松島行幸の折、宿泊所の瑞巌寺住職が長旅路のお慰めにと明石屋に使者を走らせ、夜中に作ったものを暁方に持ち帰り、温かなところを朝のお茶で召し上がって項いたという。」 以上、この文を拝見して江戸時代の塩瀬まんじゅうのおいしさが上流階級に好まれていたことがわかります。 『饅頭博物誌』にも、仙台の塩瀬まんじゅうのことについて次のように記しています。 「参勤交代の影響で江戸の文化と諸藩の文化の交流が盛んになったので、地方にも上等ものが発達した。仙台城下の見聞記『仙台風』に、「落雁ばかりは仙台がよし。糒(ほしいひ、乾飯のこと)も名物なり。玉やの塩瀬は田舎には過ぎた物とぞ」と、この地の名物が記されている。塩瀬とはこのあたりでは饅頭の別名になっていた。 玉やとは玉屋三郎兵衛で、この人物は明石屋惣左衛門とともに仙台藩主伊達家の庇護を受けた菓子司である。...

もっと詳しく知りたい方へ)賀茂真淵の弟子「林諸鳥」

日金山頂 林諸鳥らが書いた石碑と34代川島英子 江戸時代も中期になると、学問の担い手には公家、武家以外の身分の者たちが登場してきたようです。とくに、『古事記』、『日本書紀』、『万葉集』など、仏教や儒教の伝来前の外国文化の影響を受けていない文献を考証学的方法で研究して、日本民族固有の精神である「古道」を追究しようとした「国学」派では、神官や町人身分の者たちが担い手となっていました。 国学の創始者と言われる荷田春満(かだのあずままろ)は、京都伏見稲荷神社の神官の子として生まれました。荷田の学問は遠江国伊場村の賀茂神宮神職岡部家の分家に生まれた賀茂真淵によって確立し、その弟子である伊勢国松坂の木綿商小津家に生まれた本居宣長によって大成されました。 この国学の担い手の一人として、京橋塩瀬の当主であった林諸鳥(1720-94)がいたのです。通称は「塩瀬和助」といい、賀茂真淵の弟子でした。「門弟録」を調べると、確かに「和助」という林諸鳥の呼び名があります。 師であった賀茂真淵は、『古事記』、『万葉集』や祝詞(のりと)の研究を中心に古道を解き明かすことに懸命でした。その師の教えを受けた林諸鳥は律令に詳しく、詠歌を能<し長歌に巧みであったと書かれており、歌集に『続采藩編』、『千種の花』、『近葉菅根集』など、編者に『紀記斑集』、『古人五百首』、『紀氏六帳抄』、『三代八百首』を著しました。大名家などにも出入して、国学を講じていたことが伝えられています。 佐佐木信綱の『ある老歌人の思ひ出』に藤原葛満の『熱海日記』に触れた条があり、そこで「日金山頂の十国五島の説明の石の碑の図がある。それによると天明三年八月林諸鳥らが書いたもので、諸鳥は江戸の菓子舗塩瀬の主人ながら賀茂真淵の門に入り、紀記歌集二冊を出版し、葛飾の別荘には万葉集の葛飾の歌の日を建てる等した風流人である。日金山へはいつか行って碑を見たいと思いつつ、まだ行かずにいる」と述べています。 →次のストーリーへ

【近代 明治】文明開化と◯◯◯ 記事一覧

明治時代、塩瀬は菓子商として初めて宮内省御用を命じられ、有楽町の地で商いをしました。激動の時代であった文明開化の明治時代、塩瀬もまた様々なチャレンジの連続でした。

1.明治の塩瀬は新菓の親玉

「風俗画報」100号記念号(明治28年) より 歌舞伎座柿色三枡格子と興奮する江戸の客席。当時塩瀬の引幕が宣伝となり袖ヶ浦最中が飛ぶように売れました この時代のタイトルに〇〇〇とつけたのは、安定した江戸時代と異なり、激動の時代であった明治を生き抜いた明治塩瀬は、洋菓子含めて色々なお菓子の可能性にチャレンジし、特定のお菓子のタイトルを付けられなかったこと、そしてビリヤード場の経営にも携わっていたことからビリヤードの球をもじったというのがいきさつです。 さて、明治の塩瀬について、宮内庁御用達の歴史(倉林正次監修)に記載があります。 宮内省ご用達許可書制度の発足は明治24年のことで、一覧表に明治32年菓子商仁木準三と書かれており、菓子商としては風月堂の米津恒二郎氏と並んで最初である(仁木は明治2年より、江戸時代より引き続き城中へ出入りしていた)と記載されています。 また当時の塩瀬は新聞にもよく広告を出しており、新たなお菓子を宣伝し、その数も多く独創性もあったことから「新菓の親玉」と新聞でも称されました。 当時の朝日新聞、読売新聞を見ると塩瀬の広告を度々目にすることができます。例えば、明治19年には「珈琲落雁」を、25年には「柿餡のかすていら」と鉄道旅行や船旅に便利な「碁石型の瓦せんべい」を。26年には役者の「紋入りゆひわせんべい」を、27年5月には道明寺製「幕の内」、同年7月には「吉備団子」、11月には「カステラ製奉天麩」。28年1月には分捕つや絹と容器を砲丸に模した「北京落雁」。2月には「なぞなぞ一口最中」を発売し、「新菓の親玉」と称されました。 また、明治24年、現在の塩瀬でも取り扱う袖ヶ浦最中を発売しました。柿色三枡格子の意匠を用いた最中は九代目市川団十郎に銘を受けたもので明治28年に歌舞伎座で「暫」が演ぜられたとき、巨大な袖の柄の縁で引幕をおくると、それがまた宣伝となって最中が売れるということもあり、団十郎最中と称されて、餡詰め要因として女子20人を募集するようなこともありました。(朝日新聞、読売新聞より) こうして、各々明治の新聞記事に見られるようにこの時代の塩瀬は、コーヒーやカステラ、旅に芝居に戦勝などといった新しいテーマのデザインや題材を取り込み、新聞といったメディアを通じて発信していったのでした。 「福沢手帖」福沢諭吉教会 第166号 明治数寄屋河岸塩瀬 前坊 洋氏 寄稿記事参考 →次のストーリーへ

2.女官物語に見る明治大正の塩瀬 塩瀬主人の義気

明治大正時代の塩瀬の様子を記したものとして、大正元(1912)斎藤渓船著「女官物語」があります。 「近年、女官の中には、お公郷族出身でなくして、普通の士族の家から出た婦人もぽつぽつある。(中略)しかしながら女官の大部分はむろん京都出身である。それに常に宮中の別天地にある身の、東京などのことを詳しく知ろう筈もないので、生れ故郷の京都を以て何事にあれ天下第一と心得ておるのは無理のないところである。 で、女官たちは衣類調度の類、食味の果てに至るまで、京都を以て最上最高位の標準としている。(中略)こういう風で女官は時により、折に触れて、かつて口馴れた京都の菓子とか、果物とかいうようなのまで、取り寄せて珍重する風がある。菓子のごときも女官たちは、東京より京都のを好む。しかし、それは確かに東京風のと味わいにおいて食べ分けるわけではない。だから東京の菓子でも、京都製だといって差し出すと女官たちの多くは「そうと見えてお美味うおすな」というくらい罪がないのである。 元来、大奥に納める菓子は、東京では塩瀬と黒川が専ら御用命を承っているのであるが、どちらの菓子屋にも、その得意とするところがあって、塩瀬の物は黒川が真似出来ず、黒川の物は塩瀬が真似出来ず、といったようにたがいに得手不得手があったものである。 然るにあるとき、塩瀬の近辺に流行病が発生したことがあって、ちょっと塩瀬から、その製品の納入を御遠慮申し上げたことがあった。ところが大奥ではハタと御用に差支えを生ぜられて、今までの塩瀬のような製品を黒川から上納させようとしたけれど、各製品の特色があるので、とても黒川では塩瀬のようなものができない。 すべて大奥におかせられては、たいていの事は前例とは古習とかいうものがあって、俄に旧を捨てて新を採られるという事もない。旧そのままで何時までもその風に従うという習わしがあらせられる。これがまた宮中の御習慣であって、自然畏き辺りの大御心にも協わせられる美風である。 されば、かかる些細たる様子のことと雖も、その色合、味わいの加減、わかに変わるということは甚だ困る次第であるから、大奥でも多少御当惑あらせられておいでになるということをほのかに洩れ承った塩瀬の主人は非常に感激して、すべて特色とか家伝とかいって誇っているのは、これは私のことである。 今日大奥でお困りあらせられるというのを聞いて、そのまま知らぬ顔しているのは、如何に利益を専一にしている商人と雖も、それではお上に対して甚だ恐れ多い次第であるから、自分方から納入するほどの菓子の製造方法、加減、秘伝などという事はすべてこの際、黒川に伝授して、自分方と同様の物を上納してこそ、平素の恩顧に対し奉り万分の一の真心を報ずるところであると、塩瀬はこのとき黒川に対して悉く製造の方法を明かし、これに依って謹製してお菓子を上納したが、形状など、にそれはいかにも塩瀬製品そのままであったので、大奥でもすこぶる御満足であったとのことであるが、ここに唯一っどうも塩瀬のような加減にできなかったものがあった。 それは塩瀬の珍菓・紅白時雨羹であった。これは黒川において、塩瀬から伝わった通り、寸分違わぬ方法によって入念に製してみたが、どうも、どこの加減か知らぬが、如何に苦心をしても、ついに塩瀬のようなものはできなかったという。 なにはともあれ、この塩瀬の商人根性を離れた行為は、実に立派なものであると取沙汰されたというが、さもあるべきことだ。」 ここで「大奥」と表現されているのは、宮中の女官世界の事であり、「黒川」とは虎屋さんの事を指しています。この文章からも明治・大正時代には虎屋と塩瀬が如何にご用命が多かったのかが伺えます。 →次のストーリーへ

3.「物語 萬朝報」明治の塩瀬とビリヤード

「物語 萬朝報」(高橋康雄著)には明治の塩瀬について記述があります。その中で塩瀬の主人がビリヤード場を経営しており、そこで開かれた親睦会で当時の塩瀬当主と9代目市川団十郎との親睦を深めたことがわかります。 「物語 萬朝報」より 「周六の遊び好きが首をもたげた。3時の締め切りの時点で解除の知らせがないことを確認すると、自然と足は数寄屋橋外の塩瀬菓子店舗が副業に営む球突場に向いた。この店の主人の仁木と三木愛花は旧知の間柄で朝報入社前から稽古に通っていたところだ。球突場は塩瀬の隣にあったが看板には「球突」と書いてあった。明治時代はたいていそう書いた。明治11年ごろに団十郎や菊五郎が球突遊びに熱中した記録が残っている。「三木君、そのうち球突屋の主人達の親睦会を開催し毎月二回くらい相会して手合わせするのはどうかね。費用や食品や商品を援助してもよい。」周六はくどいくらいこの提案にこだわり、今日また愛花に説いた。「それなら塩瀬の主人が発起人として動いているようです。すぐにまとまると思います。楽しみですね。」 塩瀬は京橋区元数寄屋橋町の菓子屋だが、隣に球戯場「信楽亭」を開いていた。周六や三木らの社交場である。玉突のとりこになった周六は、己が楽しむだけでなく、保養と風儀上から、世の紳士すべてに勧めたいと思い始めていた。塩瀬の主人にその役を担わせようとしていた。 近隣のめぼしい球戯場には神田淡路町の淡路亭、麹町元園町の玉楽亭があった。塩瀬の主人はこれらの主人に働きかけ、親睦会を開催しようとした。手合わせ会をやるらしいという噂はたちまち業界に広まり、赤坂の勇亭、面白亭、日本橋の呉服亭、神田猿楽町の千代田軒、新富町の瓢金亭、新橋の高山軒、浜町の東友軒、京橋の浪花亭、本郷東亭、内田亭、麹町平川亭などの腕ききの主人たちは、待ってましたとばかりに会の開催に応じた。 明治二十七年二月十二日京橋信楽亭で府下一等球戯場主人たち二十余名が集って手合わせをした。二台に分かれ百点対で三人抜きの勝負を競った。 周六ら日頃の実力を知る立会人たち見物人も参加者の老巧な技柄に見とれていた。 信楽亭主人は朝報社の肝煎りで開催された第一回の会合の幹事をつとめたが、張り切りすぎて平静の半分しか実力を発揮出来なかった。周六ら日ごろの実力を知る立ち合い人たちは、この身内の不出来に嘆息した。 盛況のうちに終了すると、信楽亭主人は周六に深々と礼をした。 「ご覧のように大成功です。次回はもっと飛び入りを入れて名勝負をお見せします。」 二月二十八日付「萬朝報」には第二回の玉突会の勝敗が掲載された。飛び入り紳士の活躍の様子も報道されている。 周六は玉突の輸が広がることを確信した。二十七ー八年ごろの外遊帰りの人たちも向こうで玉突を習得し、帰国後は熱烈なファンになるものが少なくなかった。 ということでした。 →次のストーリーへ

【近現代 昭和〜】饅頭の今 記事一覧

戦前は主に宮内省の御用を賜る他に、宮様方、諸官庁、軍部関係のご注文と、また大きな料亭などのご注文が主であった塩瀬。戦後、その商いは一変していきました。

1.宮内省御用達制度と塩瀬のエピソード

宮内省御用逹許可書制度の発足は明治二四(1891)年で、塩瀬総本家は「明治三二年菓子商仁木準三と書かれており、菓子商としては風月堂の米津恒次郎氏と並んで最初でした(倉林正次監修「宮内庁御用達」日本の一流図鑑)。 ただし、明治五(1872)年に宮内省からのご注文を賜っており、また明治二三(1890)年に刊行された『東京買物独案内』という当時のガイドブックには、「京橋元数寄町林氏塩瀕」と掲載されていおり、そのガイドブックに紹介されている店の中で、塩瀬だけが宮内省御用達と書かれていました。宮内省御用達制度が発足したのは明治二四年ですが、塩瀬はその前年に刊行されたこの書籍ではすでに宮内省御用達と書かれていることからも、古くから天皇家、皇室に出入りしていたことは、広く知られていたことになります。塩瀬は江戸時代に引き続き、明治になっても御所との関係は深かったのです。 明治二(1869)年に宮内省は生まれましたが、宮内省では当初、優秀な商工業者は許可書の類なしで出入りが認められていました。ところが、宮内省御用達だと偽って宣伝し、営業する業者が氾濫してしまったために、その取り締まり対策として、明治二四年に宮内省御用達制度が設けられたのでした。これにより、宮内省への納入は厳しく取り締まられ、納入業者には正式に称標許可が与えられるようになったのです。しかし、制度が誕生し、取り締まりが厳しくなっても、「御用」の文字の濫用は減るどころか増える一方でした。それだけ「宮内省御用達」は社会的に信用ある資格だったと考えられます。 宮内省、明治天皇陛下と塩瀬との関係について、34代川島英子の饅頭屋繁盛記にエピソードがあります。 「宮内省御用達制度は戦後、宮内庁御用達と名を変えて、昭和二九(-九五四)年まで続きました。ところで、父・亀次郎は宮内省の大膳寮へよく召され、御菓子をおつくりしたり、祝宴の用意をしたりしておりました。明治天皇や昭憲皇太后にも可愛がられ、御用の済んだ後、よく昭和天皇のお相撲の御相手をさせられたと話しておりました。私が娘の時分は、お正月に宮中へ父とお年賀に行き、大膳寮でおせち料理をご馳走になったものでした。それほど、父の腕は信頼されていたのだと思います。 また、昭和二二(一九四七)年のことです。私が結婚したとき、終戦後でまだ物資が少なかったにも関わらず、父は小豆と砂糖を工面して二見ノ浦の祝い飾り菓子をつくってくれました。久しぶりに父が腕を振るった見事な御菓子を見た参列者の皆さん一同、おすそ分けを楽しみにしていたところ、「久しぶりにつくった御菓子だから明治天皇にさし上げるのだ」と言って、明治神宮の御神前にそっくり持っていってしまいました。皆さんはがっかりしてしまいましたが、父は明治天皇、皇太后を祀る明治神宮への崇敬の念厚く、御神饌を真心つくしておつくりしていたのでした。この亀次郎の心意気を受け継ぎ、現在も御神饌の御用を承っています。 宮内省大膳寮の方々と父は頻繁に行き来をしていました。大膳寮の方が、塩瀬に遊びに来られたときは、本格的なカレーライスやハヤシライス、ハンバーグから魚の下ろし方、煮物まで料理を実際に作りながら教えてくださったものです。懐かしく思い出されます。」 →次のストーリーへ

2.昭和時代の情景 戦前戦後の塩瀬

34代川島英子著、饅頭屋繁盛記に戦前戦後の激動の時代の記述があります。 「私どもの戦前までの商売は、主に宮内省の御用を賜る他に、宮様方、諸官庁、軍部関係のご注文と、また大きな料亭などのご注文を受けて、必要な日にちと時間に合わせておつくりした和菓子をお納めするというかたちで商売をしてきました。それだけでも、とても注文数が多かったため、商売としては十分成り立ち、繁盛を続けておりました。 三島由紀夫先生の小説『仮面の告白』(1949年)を読みますと、とくに内容に深く関わるわけではないのですが、塩瀬総本家が出てまいります。主人公が通う学校の式日の様子が描かれたくだりに、式日の「かえりに貰う塩瀬の菓子折」と書かれておりました。この作品は半自叙伝的なものであると言われていることから、三島由紀夫先生が通った学習院では、式日には塩瀬の御菓子を配るのが定番であったことがわかります。 やがて太平洋戦争が始まりました。戦時中の塩瀬総本家では、なんと学校給食用のコッペパンづくりも行ったことがございます。近辺にパン屋がなかったからでしょうか、塩瀬には焼き窯がありましたから、依頼されたのだろうと思います。材料は、役所から届けられました。 そして、塩瀬の工場の隣には、空襲に備えて逃げ込めるよう従業員が掘った防空壕がありました。ふだんは、防空壕の蓋のうえに土をかぶせ、そこを小さな野菜畑にしていました。当時どこの家も各々が防空壕を持っていたのです。空襲警報が聞こえてくると、すぐにパンづくりの手を止めて、こねていた生地に蓋をかぶせて避難しました。父、母、お手伝いさん、従業員五、六名と私、妹がおりましたから防空壕はそれだけの人数が収まるくらいの深さがあり、はしごがとりつけてあるといった規模の大きいものでした。 空襲警報が解除され工場に戻りますと、父や職人たちは口々に、「これじゃあ、全くだめだ」と大声で唸ったものでした。イースト菌の作用により、パンの生地がすっかり発酵して膨れ上がり、たらーんと蓋からもはみだしているのでした。仕方がないので、皆で再び生地をこねはじめる、ということがよくありました。 戦争といって思い出すのは、海軍の軍人、山本五十六元帥のことです。あるとき乗ったタクシーの運転手が山本元帥の書いた書籍を読んだことがあるという話をしてくださいました。そのなかで、「戦地で塩瀬さんの羊羹をお茶と一緒にいただくのがなによりのたのしみだった」と書いてあったそうなのです。艤かに、山本元帥は戦地から戻ってくると、真っ先に塩瀬にいらして、「夜の梅(小倉羊羹の商品名)を好んでたくさんお求めになって帰られたのをよく覚えております。 その時分には、山本元帥の為書きで、「塩瀬の主人へ」という掛け軸と額がありました。山本元帥が国葬された時、元帥を慕う隣組の人たちがたくさん塩瀬にいらっしやって、掛け軸と額を見せてくださいと部屋に上がりこみ、ひたすら直筆の文字を拝んでいました。 昭和20年、終戦を迎えると、世の中は一変しました。宮内省の御用はなくなる、軍隊もなくなる。宮家からの注文もなくなりました。砂糖などの材料も全く手に入らない時代になってしまいました。日本は身分を問わず、皆が貧しくなりました。亀次郎は御菓子そのものに対する思いが非常に強かったため、頻繁にさまざまな業者から勧誘や人工甘味料のサッカリンを使っての商品をつくらないかとの提案などを寄せられましたが、「まがい物はつくらない」といってすべて断っておりました。デパートから引き合いがあった際も、「店ざらしで菓子が売れるか」といって取り付く島がない断りをしていました。父のその強さ、頑なさに、母は苦労をしておりましたが、私は尊敬の念を感じておりました。 亀次郎は材料が手に入り、準備が整うまでの間、二年間ほどは塩瀬の御菓子をつくらず、待機しながら暮らしていました。そうして待機しながら、ひっそりと塩瀬の暖簾を守り続けていたのです。やがて世の中に復輿の兆しがみえはじめると、それに伴って塩瀬も少しずつ盛り返していきました。」 戦前の塩瀬総本家の様子 また、朝日新聞より34代川島英子が取材を受け「昭和そのとき」という連載ぺージが設けられました。次のストーリーではその記事に触れたいと思います。 →次のストーリーへ

3.昭和そのとき 命と引換えの御紋菓

御紋菓 戦時中戦地で亡くなった方への陛下よりお悔やみのお品を作る御用を承っておりました 平成元年一月七日、昭和天皇が崩御されました。 この時の出来事について、塩瀬34代目川島英子が朝日新聞からの取材を受けました。その時の記事をご紹介いたします。 「せいろで蒸しあげた饅頭の甘さが標う「御用逹」商人だった東京都中央区の塩瀬総本塚。宮中との縁は、南北刺時代の後村上天皇に骰頭を献上して以来という和菓子のしにせ。 「昭和は店にとっても盛衰の檄しい時代でした」六百四十年続く、のれんを受け継いでいる三十四代当主・川島英子さん。伝票整理の手を休めて、女社長はつぷやいた。 太平洋戦争のさなか、塩瀬一階作業所は白木の箱(正しくは白い箱)で埋まっていた。その中で川島さんの父は、職人たちと一緒に白衣姿で黙々と、菊と桐の紋入り菓子を作っていた。嫁入り前だった川島さんは、母親と二人で、出来立ての菓子を6個ずつ薄い和紙で丁寧に包んでは白木の箱に納めた。そして注意深く一枚の紙を張った。「皇后陛下ヨリ下賜」と書かれていた。戦況の激化とともに注文の数は次第に多くなった。当時はもう一般には手に入らなくなっていた砂糖、ミツ、寒梅粉が「御紋菓」の材料として、ふんだんに内省から作業場奥の倉庫に運び込まれた。 同じ作業の繰り返しだからつい、うとうとしたことがあった。そんな時、母親が言った言葉がいまも川島さんの耳から離れない。「ひとつひとつ、ていねいに作らなきゃいけないよ。これは兵隊さんの命と引換えのお菓子なんだから」。 二十年八月十五日、たび重なる空襲からも塩瀬は残った。「御紋菓」作りの手を休め、父も娘も茶の間にあるラジオの前でうなだれた。 終戦後しばらくして、宮内省から焼け残った倉庫にある菓子の材料を引取りにきた。二十一年からの陛下の地方巡倖と職員の退職金の費用にあてるということだった。材料のほかに父は長年使った菊の紋の木型をすすんで荷台に乗せた。遠ざかるトラックを見ながら父親は「御用が終わった」と泣いた。

【コラム】つながる饅頭の輪 記事一覧

【コラム】おいしさの秘密 記事一覧

塩瀬のこだわり

塩瀬のお饅頭の餡は、音更町の小豆を使用しています。 「音更町って、どこ?」と思われた方も、「北海道は、十勝平野のど真ん中に位置する町です」と答えたならば、だいたいの位置関係は想像できるはず。近くには、帯広市があります。この十勝平野一帯は日本を代表する穀倉地帯で、音更町は小豆以外にも、ジャガイモ、小麦、などの畑作、玉葱、長芋などの野菜、そして酪農、畜産が盛んです。 さて、「小豆」です。 全国の生産量の80%を占めるほど、北海道における小豆の作付が多くなりました。その中で、十勝平野は中心的な産地になります。十勝平野では明治30年代後半から大正初期にかけて栽培が始まったようです。小豆は同じ畑での連作が出来ないので、広大な土地を有する北海道が産地に適しています。今日までさまざまな改良が加えられた小豆ですが、音更町では「エリモショウズ」や「きたのおとめ」を2,000ヘクタール作付けしています。 音更町の小豆に、塩瀬のわざが加わって… それでは、なぜ「小豆」を「あずき」と読むようになったのでしょうか。 それは、日本人が稲作民族だったことが関係しています。弥生時代の日本人にとって、満月の1月15日こそが1年の始まりでした。この日は、あらゆる作物の豊作を祈り、小豆粥を食しました。室町時代には、小豆粥が赤飯に変わったようです。 白い米に赤い色をつける小豆から、<あかつき→あずき>と転じたのではと言われています。赤という色は霊力の象徴、つまりは生命力のことだったのです。 さて、JAおとふけの方に、音更産小豆についてお話を伺いました。「エリモショウズは、餡の風味が良いことから菓子職人に大変好まれているようです。音更産の小豆からできた餡やお菓子は大変美味しいと評判が良いと聞いています。その職人さんの期待にこたえられるような小豆を作りつづけていきたいですね」 その分、栽培にはかなり気を使っているようです。冷凍小豆や加工餡というものが、輸入されて価格に影響していますが、あくまで塩瀬では音更の小豆にこだわります。塩瀬の命ともいえる小豆。出来栄えを確かめに定期的に音更町に訪れ、現地を視察するとともにお話をお伺いしています。

Shiose Cafe

ページ > 【しおせミュージアム】Shiose Cafe のコンテンツを表示

いろいろな歴史に触れてちょっと疲れてしまったときは、コーヒー、紅茶を片手にお菓子を作っているところをみてみませんか?しおせ便りではお菓子の製造工程から職人さんの思いまでいろいろな角度からお菓子をご紹介しています。

ほっと一息つきながら。是非お便りを見てみてください。

SHOP

ページ > 【しおせミュージアム】SHOP のコンテンツを表示

様々なエピソードの中に食べてみたいと思わせるお菓子はございましたでしょうか?是非、一度ご賞味ください。ショップへどうぞ

休憩室

ページ > 【しおせミュージアム】休憩室 のコンテンツを表示

ミュージアム内を歩くのに疲れたらBGMを聞きながら休憩しましょう。

youtubeチャンネル「365×674」は私たち塩瀬の600年以上続くお菓子作りの日常、ふとした瞬間を、工場の音そして音楽と共にBGMとして楽しめるコンテンツです。 お菓子を食べてリフレッシュする時、仕事に集中する時、色々な場面で再生してみてください。