御紋菓 戦時中戦地で亡くなった方への陛下よりお悔やみのお品を作る御用を承っておりました

平成元年一月七日、昭和天皇が崩御されました。

この時の出来事について、塩瀬34代目川島英子が朝日新聞からの取材を受けました。その時の記事をご紹介いたします。

「せいろで蒸しあげた饅頭の甘さが標う「御用逹」商人だった東京都中央区の塩瀬総本塚。宮中との縁は、南北刺時代の後村上天皇に骰頭を献上して以来という和菓子のしにせ。

「昭和は店にとっても盛衰の檄しい時代でした」六百四十年続く、のれんを受け継いでいる三十四代当主・川島英子さん。伝票整理の手を休めて、女社長はつぷやいた。

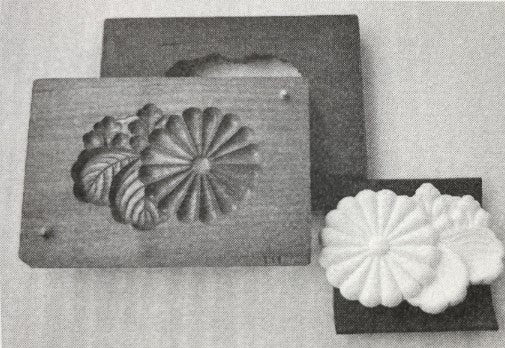

太平洋戦争のさなか、塩瀬一階作業所は白木の箱(正しくは白い箱)で埋まっていた。その中で川島さんの父は、職人たちと一緒に白衣姿で黙々と、菊と桐の紋入り菓子を作っていた。嫁入り前だった川島さんは、母親と二人で、出来立ての菓子を6個ずつ薄い和紙で丁寧に包んでは白木の箱に納めた。そして注意深く一枚の紙を張った。「皇后陛下ヨリ下賜」と書かれていた。戦況の激化とともに注文の数は次第に多くなった。当時はもう一般には手に入らなくなっていた砂糖、ミツ、寒梅粉が「御紋菓」の材料として、ふんだんに内省から作業場奥の倉庫に運び込まれた。

同じ作業の繰り返しだからつい、うとうとしたことがあった。そんな時、母親が言った言葉がいまも川島さんの耳から離れない。「ひとつひとつ、ていねいに作らなきゃいけないよ。これは兵隊さんの命と引換えのお菓子なんだから」。

二十年八月十五日、たび重なる空襲からも塩瀬は残った。「御紋菓」作りの手を休め、父も娘も茶の間にあるラジオの前でうなだれた。

終戦後しばらくして、宮内省から焼け残った倉庫にある菓子の材料を引取りにきた。二十一年からの陛下の地方巡倖と職員の退職金の費用にあてるということだった。材料のほかに父は長年使った菊の紋の木型をすすんで荷台に乗せた。遠ざかるトラックを見ながら父親は「御用が終わった」と泣いた。